補聴器メーカーの合併

今日から元号が『玲和』になり、巷ではこの話題で持ち切りになっていますが、ここでは別な話題です。

シグニア補聴器メーカーの『シバントス』と『ワイデックス』の合併が正式に発表されましたので、その補聴器をお使いの方の中には、不安に思っている方も…。

シバントスという会社は聞き慣れないかもしれません。ブランド名で言うと『シグニア補聴器』となりますが、シグニアは以前の『シーメンス補聴器』を引き継いだものです。シーメンスはドイツのメーカーでしたが、シバントスはシンガポールに本社を構えています。

新しい会社名は『WS オージオロジー』となりましたので、いずれその会社から新しいブランド名で、新しい補聴器が発売されるでしょうが、今お使いの補聴器が調整出来なくなるとか、修理出来なくなるといったことは起こりません。

販売店とメーカー間のやり取りは少し変わるかもしれませんが、補聴器ユーザー様にはほとんど影響はありません。

一部影響が出るかもしれないと予想されるのは…。

S社もW社もそれぞれ直系の販売店を持っています。その販売店の店名がどうなるのか、私たちにはその情報はまだありませんが、店がなくなるということは考えられません。

ただ、同じ地域の近くの場所に、S系の店舗とW系の店舗が隣接している場合には、どちらか一つに統合するということはあるかもしれません。

そのような店で購入された方は「次回からは〇〇の店へ行くようにしてください」と案内を受けることになるでしょう。

少し遠くなって不便になる方があるかもしれませんが、もしかしたら、今までより近くの店を案内されて、通うのが楽になるという方がいらっしゃるかもしれません。

店が替わったとしても、これまでと同じサービスは受けられるはずですので、安心していただいて良いと思います。

10年ほど前にP社とR社の合併の話が出た時に、その2社間ではほぼ合意していたにも関わらず、その2社が合併してしまうと、巨大な補聴器メーカーが出来上がってしまうということで、それはよろしくないという回りからの話が大きくなり、合併話しが立ち消えになったということがありましたが、今回はわりとすんなりといったようです。

日本ではS補聴器もW補聴器も人気のあるブランドですので、おそらくシェアとしてはNo.1のメーカーになるはずです。

世界では3番目のメーカーだと思いますが、日本の補聴器業界は少し様変わりするかもしれません。

そして、もう一つ気になるのが音質というか、処方について。

聴力レベルによって、このような音の強さが良いとか、低域は抑えて高域の音を伸ばすとか、その逆に低域の音を強めにして音量感を出すとかという、どういう考え方でどのように音を作るかという処方が、両社はわりと離れた考え方のようですので、今後どのようにしていくのかが、非常に興味深いものがあります。

おかげさまで1周年

昨年の4月24日のこの店をオープンして、

今日で無事に1周年を迎えることができました。

本当にアッという間の1年でしたが、

いろいろなことがありました。

反省しなければならないことも少なくありません。

ですが、お客様に喜んでいただけた事も多く、

私自身の喜びもたくさんありました。

この店に関わっていただいた全ての皆様に感謝いたします。

ありがとうございました。

そして、これからも頑張っていきますので、

どうぞよろしくお願いいたします。

耳かけ型補聴器で電話の声を聞く

最近の補聴器は、どのメーカーでもBluetooth対応の補聴器がそろっていて、スマホで電話をする場合は相手の声を補聴器で直接聞くことが出来たり、ガラ携帯でも中継器を使用すれば、補聴器で電話相手の声を聞くことが出来たりします。

ですが、家庭用や職場の電話ではその機能が使えず、テレコイルモードも役に立たない電話が多く、上手く電話をすることが出来ないという方が多くいらっしゃるようです。

(以前の黒電話などは、補聴器をテレコイルモードにすると 声を聞きやすくすることが可能でした。)

確かに普通の会話と比べると、電話の声が聞きづらいということはあるでしょうが、でも、受話器の当て方で随分聞きやすくなります。

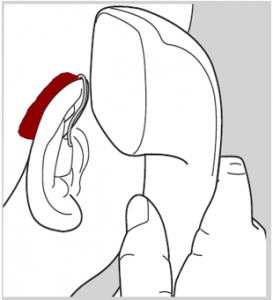

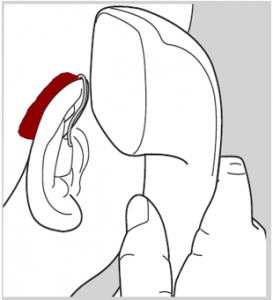

耳かけ型補聴器では受話器を耳に当てても…。

受話器は補聴器に当てなければなりません。

ただ、受話器で補聴器を覆ってしまうとハウリングが起きることがありますので、その場合は図のように受話器を少し起こして、補聴器を覆わないようにします。

補聴器を覆ってもハウリングしない場合は、そのままで問題ありません。

ただ、受話器を補聴器に当てると言っても、最初は上手く当てるのはなかなか難しいと思います。

そこで、いつも使用する電話機で、117の時報や、177の天気予報など、相手が一方的にしゃべっている声を聞きながら、受話器を持って補聴器付近で動かしてみてください。

受話器の当て方で、ほとんど聞こえなくなったり、とても良く聞こえたりすると思います。その、とても良く聞こえる時の受話器の当て方を、体でしっかり覚えてください。

良く聞こえる受話器の位置を覚えられると、電話の会話は、今よりずっと楽になると思います。

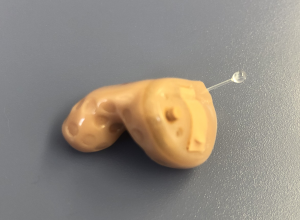

耳あな型補聴器では、受話器は普通に耳に当てれば良いのですが、ハウリングするような場合には、耳に当てた受話器の頬側は受話器を接したままにして、もう一方を耳から少し離して受話器を起こしてください。

それから、電話の音声そのものが小さい場合は、大きくする機能が付いている電話機であれば、大きくすることも忘れないでください。

もしそのような機能がない電話機であれば、電話機に接続するだけで音声を大きく出来る機器もあります。

また、呼び出し音が小さくて、よく聞こえないという方もいらっしゃいますが、これも電話機に取り付けるだけで呼び出し音が大きく聞こえるという機器もあります。

そういう便利なものがいろいろとありますので、使ってみるのもいいのでは…と思います。

小金井手話広場4月

片桐氏今月の手話広場は第3金曜日ではなく、第4金曜日の26日に開催します。

お招きする講師は昨年7月に続き、登場2回目の片桐幸一氏です。

片桐さんは旅行会社のHISにお勤めで、そこで聞こえないお客様の受付、聴覚障害者向けの旅行の企画や添乗員として同行するようなお仕事をされています。

ホテル片桐さんに関しては、「手話 HIS」で検索してみてください。

(「手話 HIS」のホームページはこちら)

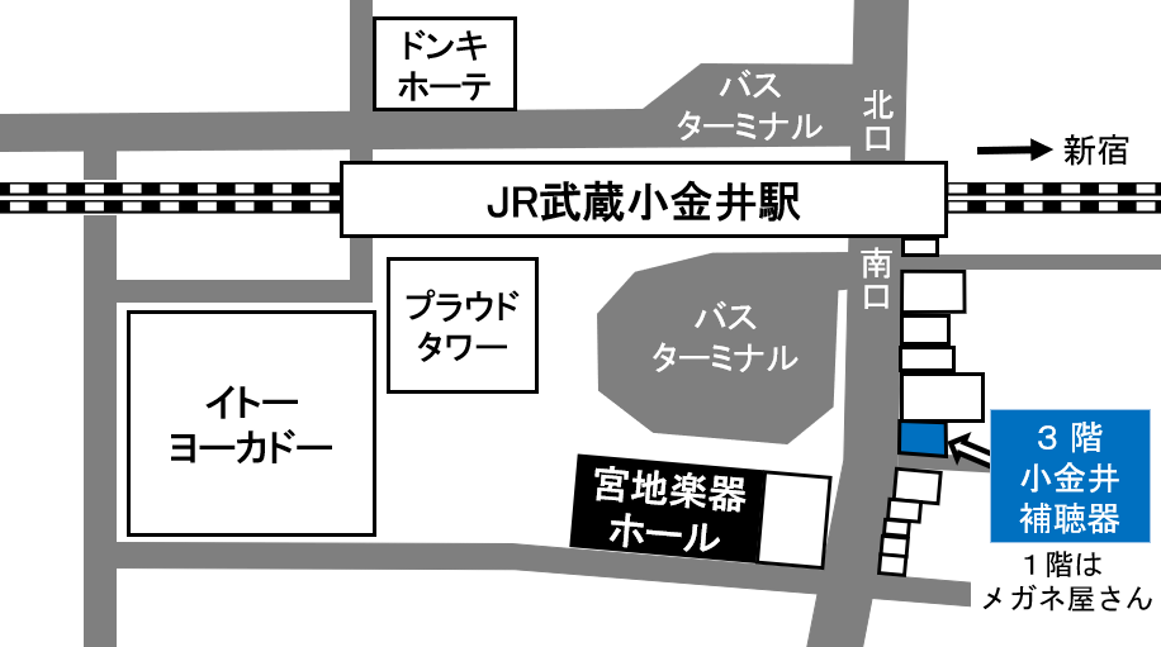

日時は4月26日、19:00~21:00。場所は小金井宮地楽器ホール1FのNスペース。(JR武蔵小金井駅南口駅前)

どなたでも自由に参加出来ます。

参加費は無料ですので、是非ご参加ください。

耳あな型補聴器は簡単

私が補聴器専門店を開業してちょうど1年になります。

それまでは10年以上、補聴器メーカーに勤めていました。その前は…といいますと、3年間ほど今と同じ仕事で、難聴の方に補聴器を販売する仕事をしていました。

15年ほど前に補聴器の仕事を始めたころは、耳あな型は取り扱いが難しく、耳かけ型のほうが楽に取り扱える。ただ、耳あな型は目立たないが、耳かけ型は長い髪で隠れる場合は良いが、そうでなければやや目立つと言われていました。

ところが、オープン専用の耳かけ型補聴器の登場で、耳かけ型は「こもらず目立たないがやや扱い難い」に。そして、耳あな型については…。ハウリング抑制の進歩によって外耳道に対して少し小さめに作れるようになって耳に入れやすくなり、耳かけ型と比較して扱いやすいと言われるようになりました。

※「オープン」とは「オープンフィッティング」のことで、 補聴器を耳に着けた時に耳を塞がないタイプ。耳を塞いでしまうのを「クローズ」と呼びます。

以前は、オープン専用の補聴器がありましたが、最近の耳かけ型は、高度~重度難聴用で、クローズにしか対応していない補聴器を除き、1台でオープンにもクローズにも出来るものがほとんどです。

そして最近、同じようなお客様が続きました。80才代後半または90才代の方で、補聴器は使ったことがなく、聴力はごく平均的な老人性難聴。低域の聴力はあまり低下していませんので、こもらないオープンの耳かけ型で試聴をしていただきますが、聞こえに満足していただけても、ご自身で自分の耳に補聴器を着けることが難しく、今後時間をかけて練習をしてもらったとしても…。

クローズの耳かけ型のほうがやや簡単なので、そちらで試していただくとなんとか着けられるのですが、それでも結構大変で。

ところが、型は合ってはいませんが、ダミーの耳あな型をお渡しするとスムーズに着けることが出来ます。

耳あな型補聴器の説明をして、きこえや装用感に問題がなければご購入いただくことを前提に、耳あな型を作製して試していただくことに。(もし問題があれば返却していただきます)

以前は耳あな型はこもるというのが欠点でしたが、最近は、こもり感をさらに軽減出来るものが、メーカーによってはいろいろと揃っています。

案の定、やっていただくと補聴器の着脱はスムーズで、問題なくご購入いただけたというケースが、何件か続くということがありました。

オープンの耳かけ型を耳に着ける場合、

①補聴器本体を耳に乗せる(掛ける)

②耳せん(イヤモールド)を外耳道に挿入する

③ストッパーをかける

クローズの耳かけ型の場合は、

①補聴器本体を耳に乗せる(掛ける)

②耳せん(イヤモールド)を外耳道に挿入する

どちらも練習すれば①はわりと早い段階で出来るように。

ところが、②の作業が上手くいかないことが多く、②の作業をやっていると補聴器本体が耳から外れてしまいます。(70才代では何も問題なく出来る方がほとんどです。)

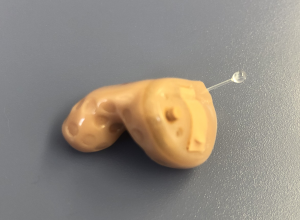

耳あな型耳あな型はというと、

①補聴器本体を外耳道に挿入する。

それだけです。

最初に補聴器の持ち方さえ覚えていただければ、耳に入れるのが難しいという方はほとんどいらっしゃらないように思います。

耳あな型は使いやすいぞ~!!

3Dスキャナーで耳型採取

先日、補聴器メーカーのセミナーに参加してきました。

セミナーの中身は大きな柱が2つあり、その一つが3Dレーザースキャナーでした。これは耳型採取の代わりに使用するものです。

補聴器関連では、耳あな型のオーダーメイド補聴器か耳かけ型のオーダーメイド耳せん(イヤモールド)を作製する時に耳型採取をしなければなりません。補聴器関連以外ではオーダーメイドイヤホンを作製する場合などにこの作業を行いますが、これが簡単な作業ではありません。

まず、耳型採取は誰でもやっていいのかというと、現在は耳鼻咽喉科学会から指針が出ており、認定補聴器技能者が行うようにとされています。

では、認定技能者であれば誰でも出来るのかというと、そう単純なものでもありません。

認定技能者は全員、耳型採取について一定の研修は行っています。ですがその研修だけでは全く不足しています。

もっと研修を積まなければ採取出来るようにはなりませんし、そしてその後も現場で採取する頻度が高いことが必要です。研修を積んだ時点で出来るようになったとしても、現場で採取することがあまりないような場合、だんだんと耳型採取の腕がおち、出来なくなってしまいます。

また、どんなに熟練した補聴器技能者であっても、鼓膜に傷があるようなお客様や、過去に耳の手術を受けたことのあるお客様に対しては、耳型採取を行ってはならないとされています。

もし、そのようなお客様で耳型採取が必要な場合は、補聴器相談医などの専門医で行うようにとされています。

ですが、その専門医であっても、そのようなお客様(患者)の耳型採取は出来ればやりたくないというのが本音のようです。

ここ10年前後の平均的な数字として、全国で年に40件程度の耳型採取での事故が起きています。スキャナーでも鼓膜損傷などが絶対起こらないというわけではないでしょうが、事故件数が激減して、安全に耳型情報が得られるようになるのは確実です。

この安全というのは非常に重要ですが、他にもメリットは多くあります。鼓膜に傷があったり、手術を経験している耳であっても、補聴器販売店で耳型データが得られます。

また、熟練の腕を持つ必要がなく、トレーニングさえ行えば誰でもが安全で上手にスキャンデータを取ることが出来ます。

それから時間短縮も。

耳型採取は一つの耳で2回行うことが必要でしたので、早くても15分くらいの時間が必要でしたが、それが3~4分で行えるようになります。

細かいことをいえばまだまだ…。

取ったデータは瞬時に補聴器メーカーで共有できます。

耳型は取ってから荷物として送ると、メーカーに届くまで最短でも1~2日は必要ですので、それだけ早く補聴器が出来上がることになりますし、輸送中に破損する心配もなくなります。

それから、これは販売店の都合ですが、荷物として耳型をメーカーに送る場合、千円弱の送料が発生してしまいますが、それも必要なくなるということになります。

他にもメリットはありますが、とにかく安全に早くデータを取ることができ、お客様の負担が格段に軽減しますので、待ち望まれていたシステムで、実はこれまでにもあることはありました。

ただ……

ものすごく大掛かりな機械であったり、扱いが難しいとか、そして、なにより高価すぎて補聴器販売店ではとても手が出ない、これまではそんな代物でしたが、今回のものは片手で取り扱いが出来て難しい技術も必要なく、価格的には高いですが、これぐらいはするよな~という感じで全く手が出ないというほどでもなくなりました。

JSpeech( JV2T )

耳のきこえに不便を感じている方々のために、

最近はいろいろと便利なものが開発されていますので、紹介させていただきます。

今回は『 J Speech( JV2T )』。

聴覚障害者と聴者がパソコンやスマートホン・タブレットを使用してコミュニケーションを行うために自立コムが提供しているソフトです。

パソコンやAndroidでは JSpeech を、iOSでは JV2T のソフトを使用しますが、Androidには、Text Hear Personal Hearing Aidという専用アプリも用意されています。

対面で会話する場合に、音声を文字化してコミュニケーションを助けるのは当然ですが、もう一つの重要な使用方法があります。

家庭用(あるいは職場でも)の固定電話に、専用機器(自立コムのテレホンテキスト)を接続すると、電話相手の声が文字になってパソコンなどの画面に表示されます。

このテレホンテキストは聴覚障害者用通信装置給付対象品になっています。

人工内耳②

人工内耳について知識不足のために、私は思い違いをしていたことがあります。

それは後迷路性難聴の方についてです。

後迷路性難聴とは、外耳・中耳・内耳に難聴の原因があるのではなく、聴神経や大脳皮質など、内耳より奥に原因のある難聴のことをいいます。

人工内耳はその名の通り内耳の働きを人工的に行うものですから、いくら内耳にしっかりした刺激を与えたとしても、それを伝える神経に障害があれば、きこえの改善はあまり期待出来ないと思っていました。

基本的な考え方としては間違っていないようですが、実際の効果は違っているようで、後迷路性難聴でも多くの方にきこえ改善の効果が表れているそうです。

後迷路性難聴は語音明瞭度が低下します。

つまり、言葉をハッキリ聞き取れないという症状で、補聴器でこれを改善させるのは難しいのですが、人工内耳ではこれが改善した例が多数あるようです。

それから、数年前から便利な機能も使えるようになりました。日本で認可されている人工内耳のメーカーは3社あります。

-

コクレア(C社)

-

アドバンスト・バイオニクス(A社)

-

メドエル(M社)

人工内耳も補聴器と同じように、テレビ音声送信機や外部マイク送信機からの音声を、人工内耳で聞き取ることができます。

C社はリサウンド、A社はフォナックの補聴器に使用するものと同じワイヤレス機器が使用出来ます。(A社は中継器も必要となります。)

M社製のものは専用の中継器を使用すれば、Bluetooth接続した機器の音声を人工内耳で聞き取ることが可能です。

医療技術の進歩や機器の進化で、人工内耳手術を受ける方は年々増加しています。補聴器ではきこえを改善することが難しい方にとっては、非常に大きな選択肢になるのではないでしょうか。

人工内耳①

補聴器販売店として、人工内耳は取り扱ってはいませんが、全く知らないでは…

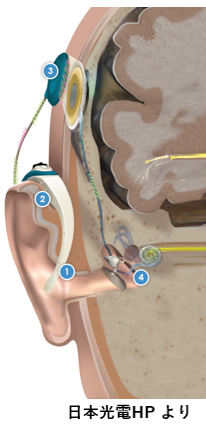

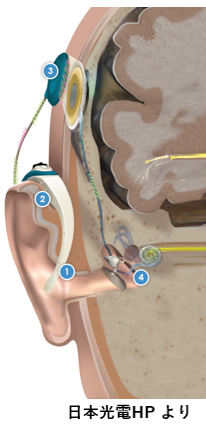

まず、しくみについて。

①耳介付近に配置したマイクで音を捉え、

②ほぼ同じ位置にあるサウンドプロセッサで解析し、電気信号に変換されます。

③その電気信号が送信コイルで無線信号に変換されて皮膚下に埋め込まれた受信装置に送られますが、送信コイルと受信装置は磁石でくっついています。

最近は、マイク・サウンドプロセッサ・送信コイルが一体化されたものも普及してきています。

受信装置に届いた信号は、

④そこから蝸牛内に通された電極によって、直接蝸牛内の神経を刺激します。

その刺激が神経を通して脳まで伝わり、音として認識されることになります。

手術をすると、その耳は元の聞こえに戻すことはできませんので、手術を行うための人工内耳適応基準が設けられています。

この適応基準は適宜見直しが行われています。現在の基準は、成人に対するものが2017年、小児に対するものが2014年に定められています。

成人成人の基準としては聴力検査で下記の①か②のどちらかに該当しなければなりません。

①裸耳での聴力検査で平均聴力レベル(500Hz、1000Hz、2000Hz) が90dB 以上の重度感音難聴。

②平均聴力レベルが 70dB 以上、90dB 未満で、なおかつ適切な補聴器装用を行った上で、装用下の最高語音明瞭度が 50%以下の高度感音難聴。

それ以外にも、慎重な適応判断が必要なものやその他考慮すべき事項が示されています。

成人人工内耳適応基準(2017)はこちら

小児の適応基準はさらに複雑になっています。

これは、必ずしも自分の意思で決断するわけではないことや、手術後のリハビリが非常に重要になるので、その環境が整っているのかなどが考慮されています。

まず手術を行う前提条件が示されています。

◆小児の人工内耳では、手術前から術後の療育に至るまで、 家族および医療施 設内外の専門職種との一貫した協力体制がとれていること。

また、医療機関における必要事項や療育機関における必要事項も示されています。

その上で適応年齢は原則 1 歳以上(体重 8kg 以上)であることや小児裸耳での聴力検査で平均聴力レベルが 90 dB 以上、その条件が確認できない場合、6カ月以上の最適な補聴器装用を行った上で、装用下の平均聴力レベルが 45dB よりも改善しない場合。

また、その条件も確認できない場合、6カ月以上の最適な補聴器装用を行った上で、装用下の最高語音明瞭度が 50%未満の場合。とされています。

ただ、例外適応条件や禁忌事項なども示されています。

小児人工内耳適応基準(2014)はこちら

この続きは次回また

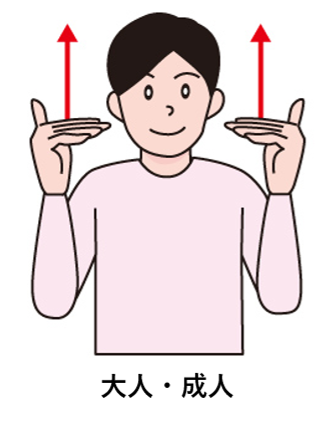

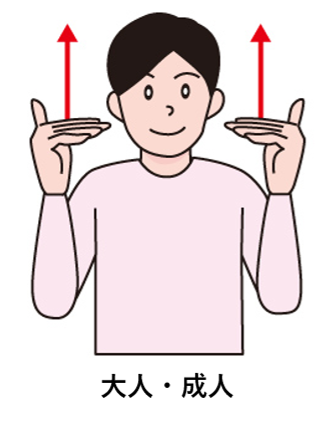

『玲和』の手話

190402玲和2019年4月30日で平成が終わり、5月1日より元号が新しくなります。

その新しい元号が『玲和』になるということが、4月1日に政府より発表されました。

全日本ろうあ連盟ではそれを受けて、4月1日の夕方から京都にある全国手話研修センターに委員が集まり、どのように手話表現するかということについて論議、検討の結果、図のように確定しました。

これは、花のつぼみがゆるやかに開き、やがて花びらが環(わ)となった指先からふくよかな薫りをはなち、和みゆくさまを表しているそうです

まだ、しっくりこないのですが、(作られたばかりなので当然ですね。)時間がたてば、良い手話に決めてもらえた…となるのではないでしょうか。

平成は、穏やかで平和なイメージを表わしていて、漢字から見ても多くの人が思いつきそうな手話ですが、玲和はどのようにして思いついたのか知りたいという人が多いのではないでしょうか。

ちなみに昭和は高い襟(カラー)を、大正は大正天皇の口髭を、明治は明治天皇の顎髭を表わしています。