義援金2

店のカウンターの上においてあるくまモン募金箱に、お金がある程度貯まっているようでしたので、開けて数えてみました。

7,875円入っていましたので、少しですが足して10,000円を熊本文化財復興支援金「熊本城復興分」として寄付したいと思います。

ご協力いただきました皆様にお礼を申し上げます。

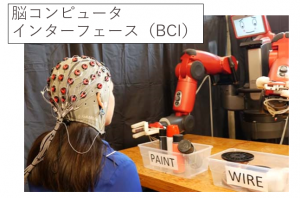

脳波を読み取って音声を聞く補聴器

先日、面白い記事をみつけました。

コロンビア大学の研究者が行っている補聴器の改良です。

元々脳外科手術が必要な患者の中で希望者の脳に電極を埋め込み脳波を調べてみると、脳波の動きが、彼らが耳を傾けようとしている話者の話し方(音声パターン)を反映していると。

補聴器の入力信号を音声ごとに分離して、脳波と同じようなパターンの音声を増幅し、それ以外の音声の増幅を抑えれば、騒音の中でも会話しやすくなるとのこと。

技術的にはそのようなことは可能ですが、ただ、まだ課題は多いようです。

補聴器使用者の脳に電極を埋め込むことは出来ませんので、手術なしで脳波をモニター出来る方法を見つける必要があります。

また、あまり騒音が大きなところでの試験はされていないようで、より騒音が大きく、気の散る要素も増えるような室外環境でも試してみる。

そのようなことが必要なのですが、早ければ、数年後には実用化されるかもしれません。

耳かき

最近、お客様からよく聞かれることがあります。

「耳かきってやっちゃいけないんですか?」

「耳かきはやらないほうが良いって聞いたんですけど。」

耳鼻科医が様々なところで耳かきについて言っていることを、お客様はご存知のようです。

ただ、耳掃除はダメと言っている医者はほとんどいないと思います。

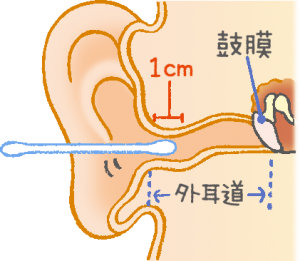

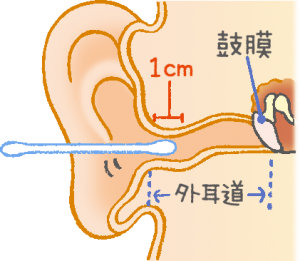

ですが、やり方には気をつける必要があります。耳かき棒でゴシゴシ、ガリガリと外耳道を強く掻くのは外耳炎を引き起こす可能性があります。綿棒のほうがやさしくて良いのですが、綿棒の挿入の仕方によっては、耳垢を鼓膜の方へ押しやることも多いようです。

耳垢は、通常は鼓膜側から外の方へ自動的に運ばれてきます。ですので、耳掃除は外耳道入り口から1cm位までをそっと外に向かってなでるくらいにして、決してそれ以上奥を掃除しようとしないでください。

それから、毎日耳掃除をするのは耳を傷つける恐れがあり、掃除する頻度としては月に1~2回で十分だそうです。

先日、イギリスで信じられないようなことが…。

耳掃除が原因で意識不明の重体に陥った方がいると。

使用した綿棒の綿が剥がれて外耳道の奥に残ってしまい、そこに細菌が増殖して脳にまで感染が広がったようです。

綿棒は、水や脂で湿っていると、綿が軸からはずれることがあるようで注意が必要です。

もしそのようなことが起こったら、すぐに耳鼻科で処置をしてもらってください。

先ほど、耳垢は自動的に外に向かって運ばれて…と書きましたが、中には運ばれてこないで奥に残ったままの方もいらっしゃいます。もしかしたら、綿棒で奥に押し込んだ結果かもしれませんが、とにかく奥に耳垢が多く溜まっている様子を時々見ることがあります。

そういう時は耳鼻科で掃除してもらうようにしてください。素人が無理して掃除するようなことがないように。

新生児聴覚スクリーニング

先日、新聞に驚くべき記事が…。

その前に新生児聴覚スクリーニングについて少し。

生まれつき難聴を持って生まれてくる赤ちゃんは、1000人に1人くらいの割合でいるそうです。

以前は2~3才くらいになった時にこの子はもしかしたら聞こえていないのでは?とやっと難聴に気付くということが多かったようで。

そこから、聴覚支援などを行って言葉を獲得するとなると、なかなか大変で本人や周囲の方々も苦労が多く。

ところが0才からトレーニングを行うと、言語獲得がわりとスムーズに進むそうです。

難聴の早期発見のために行われているのが新生児聴覚スクリーニング。

通常は生まれて数日後に入院先の病院で行います。生まれた病院で検査が出来ない場合は、退院後に別な病院で行いますが、現在は90%以上の産院で検査が行われているようです。

そこで再検査が必要と判断された場合は、耳鼻科などの専門医で再検査を行います。産院で再検査が必要という結果が出ても、最終的には何も問題はなかったということも多いようです。

現在は、この検査に対する公的補助を行っている自治体は少なく、希望されれば検査を行いますよというのが現状で、検査を受ける新生児の割合は60~70%程度。

全国一律に公的補助がされるようになると、義務化と同じような状況が作れるので、全ての新生児が検査を受けられるように、厚生労働省が動いているところだそうです。

前置きが長くなりましたが、私が驚いた記事は。

難聴と判断された乳児の保護者は、専門の方と相談し、人工内耳・補聴器など、聴覚支援を受ける方向で話しをして、子供が言葉を獲得していけるように動いていく。と、私は思っていたのですが…。

ところが、40%以上の自治体で、支援が必要と判断された子供や保護者に対して、支援出来る体制が整っていないということ。

何のための新生児聴覚スクリーニングなのか、早期発見出来ても対処しなければ全く意味がありません。こういう問題にこそ国が強い力を持って、各自治体に行動を起こさせる必要があるのではないでしょうか。

難聴カミングアウト

難しい問題ですが…。

あるお客様(Aさん)は補聴器を装用し始めて1年。少し大きい音は苦手で、補聴器を装用してもよく聞こえるというところまで調整することが難しく、時間をかけてトレーニングしていくしか…。

Aさんが今最も楽しみとしているのがあるサークルの活動。

ただ少し前から、先生が皆に向かって話す声が聞き取れない、サークルが終わって仲間とお茶や食事をしている時のおしゃべりが…。

苦しい思いをかかえたまま続けていました。

Aさんは、自分が補聴器をしていることを皆に知られたくなく、ずっと話さずに活動を続けていました。

私は、皆に話せばもっと楽になると思ってはいましたが、AさんはAさんなりの考えがあって話さずにいます。

そんなAさんが先日、サークルをやめようと思っていると、暗い表情で店に入ってこられました。

私は、多少聞こえづらかったとしても、先生や仲間に話して配慮してもらえれば、活動は続けられるし、やめる必要はないのではと話しました。

Aさんは、配慮してもらうのは皆の迷惑になると考えているようで…。

ただ、やめる理由として自分が補聴器をしていることを先生に話す決意はされていましたので、私は先生が、「そんなことでやめる必要はない。」そう言ってくれることを期待していました。

すると後日Aさんから電話があり、補聴器をしていることを先生に話して、サークル活動は続けることにしましたと、これまでにないくらいの明るい声で。

私はこれからも、Aさんの聞こえが少しでも改善するよう、Aさんと共に頑張っていくだけです。

小登連 福祉講座2019

小登連?…何??

通訳小登連の正式名称は「小金井市登録手話通訳者連絡会」。小金井市で活動している手話通訳者の団体です。

福祉講座は小登連が主催して毎年開催している講演会で、今年で26回目なので、25年前からやっていることになります。

目的は、講演会などの行事には手話通訳が付くのが当たり前と、一般市民の方々に認識していただくためのものです。

現在では、手話通訳をいろいろな場所で見ることも多いですが、20年以上前は、手話通訳というものに馴染みが薄い時代で、手話通訳が付くのは特別な時にのみでした。

講演個人的な経験でも、行政が主催する行事でタレントが話す時に、開始前にタレント本人から「舞台の上で通訳するな」と言われたり、一般市民が参加する大会の開会式で、式を進行する担当者から「見えない場所でやれ」と、そんなことを言われたことがあります。

どちらも、主催する行政側から依頼されて通訳が付いているので、行政担当者から説明してもらい通常通りの通訳を行いましたが、いずれも20年以上前の出来事で、今となっては懐かしいような気もします。

話を福祉講座に戻しますが、今年は6月15日(土)、14時~16時での開催です。

お招きする講師は『玉利 かおる氏』テーマは『ユニバーサルマナーとおもてなしの心』会場は、小金井市民会館萌え木ホール。

玉利さんは、実は私の高校時代の同級生で、大学までは熊本で過ごしていましたが、卒業後に上京してアナウンサーに。

在学中も、時々モデルみたいな仕事をされていました。

上京後、数年間は全国放送されているテレビで、生番組での姿を見ることが出来ました。

その後、大学や専門学校での講師としての活動や、マナー様々な講演活動などをされています。

当日は手話通訳も付きますが、手話が分からない難聴者対象に文字通訳も付きます。

どなたでも自由に参加できますので、是非ご来場ください。

お待ちしております。

福祉口座のチラシはこちら

サイバスロン

先日、サイバスロン車いすレースを観戦してきました。

サイバスロン??聞いたことがないという方も多いと思います。

障害者の競技なのですが、パラリンピックの競技とは大きく違います。

サイバスロンはアシスト技術を使用して日常生活の課題をクリアしていく競技で、6つの種目に分かれています。

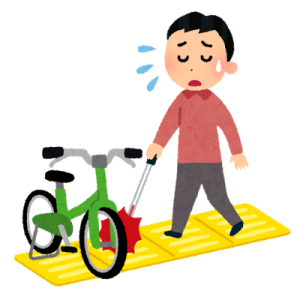

その中で先日川崎で行われたのは車いすシリーズ。海外3チームを含む8チームが参加。

チームは技術者とパイロットで構成されていて、技術者は大学や企業の研究者たちで、パイロットは電動車いすに乗り、それを操縦する障害者。

競うのは正確にクリアすることで、スピードはそれほど重要ではありません。(そうは言っても制限時間はあります)

スタートからゴールまでの距離は50~60mのコースに、

①テーブル

②スラローム

③凸凹道

④階段(6段)

⑤傾斜道

⑥ドア

クリアしなければならない6つの課題があります。

①は2つのテーブルの間入り90度方向を変えて、足が太もものあたりまでテーブルの下に入らなければなりません。

そこからまた元の方向に向きを変えて②へ進みますが、少しでもテーブルに触れるとクリアになりません。

テーブルの高さに合わせて車いすの高さを変えたり、狭い間隔に置かれた2つのテーブルの間で、

テーブルに触らず向きを変えるのは容易ではありません。

②のスラロームは、1.5m位の間隔でまっすぐに並んだ家具に、触れないようにしてジグザグに進みます。

簡単ではないのでしょうが、6つの課題の中では、難易度的には一番易しいように見えました。

歩道上の視覚障碍者のための点字ブロックが、車いすの方には通り難いという話もありますが、③の凸凹は点字ブロックの比ではありません。

バランスを崩さず前に進めるのが不思議なくらいです。

④はたぶん最難関な課題でしょう。

始まる前にコースの階段を見た時、絶対無理と思っていました。

⑤は斜めに傾いたまま直進しますが、倒れる車いすがなくてホッとしました。

⑥は危険ではないでしょうが、階段に匹敵するくらい難しそうに見えました。体でドアに触らず電動アームを使わなければなりません。ドアは手前に引くタイプですからドアに近づいていると開けることができません。ドアを開けたらそこを通り抜けますが、ドアを閉める必要もあり、ただ進むわけにいかず…。

もしかしたら、開けるより閉めるほうが難しいのかも。

周りに多くのスタッフが付いていて、もしもの時に備えていますが、スタッフが車いすに触れることは全くありませんでした。

スピードより正確性が重要といっても、パイロットは一刻も早くゴールすることを目指しています。健常者であれば急がなくても1分もあれば十分なコースを、早いチームでも4分以上かかっていました。

ただ、以前であれば車いすの方1人では絶対に無理だったことが、4分足らずで出来るようになりました。

車いすは、高さをある程度の範囲で変更することができ、車輪を格納してキャタピラを出してきたり、電動車いすというよりは、車いす型ロボットというべきでしょう。

各チームごとの車いすは全く違うもので、それぞれ得意、不得意の分野があるように見えました。

こういう競技を通して研究者が開発をさらに進め、その利用者が研究者では分からない意見を出すことにより、さらに便利に使用できるロボットとなっていくでしょう。

障害を持つ方々が、もっと楽に街に出て行けるようになるために、ハード面の開発では私は何の力もありませんので、研究者や使用者に委ねるしかありませんが、ソフト面では力になれるよう行動しなければと、その思いを強くした一日となりました。

大竹耕太郎今シーズン初勝利!

5月2日、ソフトバンクホークスの大竹投手が、今シーズン初勝利をあげました。彼は高校野球部の後輩です。

5試合目の先発で初勝利というと、今まで不甲斐ないピッチングで、やっと勝てたというイメージがありますが、そうではありません。

完投1も含め毎試合7回以上は投げています。合計37回1/3を投げて取られた点数は合計3点。防御率(9回投げた場合に何点取られるか)は0.72。5試合全てで勝利投手になっていてもおかしくありません。

ところが、投げている37回の間に、味方が取ってくれた点数もたった3点。

今年のホークス打線はあまり調子が良くないのですが、それでも1試合(9回)平均で3.8点はとっていますので、37回で計算すると16点は取っていても良いのですが…。

この調子で1年乗りきれるほどプロは甘くはないでしょうが、味方打線が普通に打ってくれれば、多少点を取られたとしても勝ち星は増えていくでしょう。

オールスターゲームに出るのも夢ではない成績ですので、それを楽しみに応援を続けたいと思います。

補聴器の通信販売

素人が他人事として言っているようで申し訳ないのですが、不思議に思っていることがあります。

集音器であれば分かるのですが、デジタル補聴器を通信販売しているのをネット上や新聞広告などで見かけた時に、どんな仕組みになっているのかな??と思っていました。

補聴器と集音器の違いについては、後日また書きたいと思いますが、集音器は簡単に言うとボリュームの上げ下げしか出来ないただ単に音を大きくする機器のことです。

集音器を通販で購入した場合、耳に着けてちょうど良い音量にボリュームを合わせるだけです。

ですが、補聴器はそういうわけにはいきません。

聴力データはどのようにして入力するの?

音質が合わない時の微調整は?

耳せん等の消耗品の交換はどうすれば?

故障した時には販売店に送れば解決するでしょうが、それ以外の時はどうすれば良いのでしょうか。

通販元の会社に電話で聞いてみようと思いましたが、電話番号はどこにも載っていません。メールアドレスはありましたのでメールで。

メールなので要領を得ない点も多々ありました。

まず、基本的に調整はせず、ボリューム操作のみで使用する。テジタル補聴器なので、一般的な通販の集音器と比較して、

価格的には結構高いものです。そこそこ高価なのに、その機能をしっかり使わず使用するの?

疑問が残るので再度聞いてみました。

すると、調整は通販会社のショールームか、補聴器メーカーのサポートセンターであれば出来るとのこと。どちらも日本に1箇所ずつです。

有名な補聴器メーカーのものであれば、一般の補聴器販売店で調整してもらうことも出来るでしょうが、そういうメーカーのものではないので、どこの補聴器店でも調整することが出来ません。

電話ならもっと聞きたいことや言いたいことがあったのですが。

集音器より数倍高価なデジタル補聴器ですので、きっと聞こえるに違いない…と、あまり詳しくご存知ない方はカン違いしても仕方ありません。

商売で利益を得るために販売しています。購入された方は高い勉強代を払ったということになるのでしょうか。

(ある通販会社の例を挙げました。そうではない会社もあると思います。)