デフテニス

先日、パラスポーツ大賞の受賞者が発表されました。

大賞はパラ陸上世界選手権で活躍した車いすの佐藤友祈選手が受賞しました。

そして残念ながら大賞は逃してしまいましたが、大賞と同等の活躍をした3人の方が優秀賞を受賞され、その優秀賞に世界デフテニス選手権大会で女子シングルスで金メダルを獲得した喜多美結選手が選ばれました。

私は、テニスは遊びで少しやっただけでほとんど経験がありませんが、20代後半から40才くらいまで、ろう者の野球チームで一緒にプレーしました。

20数人のチームの中で聞こえる人は2~3人。

ほとんがろう者です。

私は小学校時代から大学まで野球をかじっていましたが、守備の時には打球音で強い打球なのかそうではないのかを自然に判断していましたが、聞こえないのに目だけで、打球の強弱を判断している仲間を見て、すごい能力だと驚いたことがありました。

きっとテニスでも音は重要なはずです。

左右への動きは見れば分かるでしょうが、前へ出るのか後ろへ下がるかは、音が重要な判断材料になります。

デフ世界選手権ですから全員聞こえない選手で、そういう意味ではハンデは皆同じですが、デフリンピック本当に素晴らしい活躍だったと思います。

まだ大学生で若い彼女は、2年後のデフリンピックでも、きっと活躍されることでしょう。

そしてそれが、2025年デフリンピックの東京招致活動に拍車をかけてくれることを期待しています。

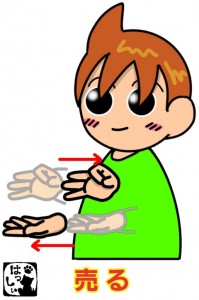

補聴器は非課税

日本補聴器工業会という組織があり、そこには11の補聴器メーカーが加盟しています。

その工業会は4半期ごとに売る何台の補聴器が出荷されたかのデータを出します。

メーカー毎の数字ではなく、11社合計での出荷台数です。

出荷台数なので、販売台数ではありませんが、おおよそ日本で何台くらい補聴器が売れたのか、その目安にはなる数字となっています。

今年の7~9月の3ケ月間での数字は約164,000台。

前年同期と比較して12%増えています。

この10年間で前年同期比で二桁増は初めてです。

単純に、補聴器をお使いになる方が増えたのであればうれしいのですが、消費税が上がる前に買っておこう…、

と考えた方が多かったのではないかと思われます。

税金でも、実は補聴器は非課税となっています。

(一度購入したことがある方はご存知だと思いますが…)

つまり増税前の9月までに購入しても、増税後の10月以降に購入しても、税金はかかりませんので同じ金額です。

この補聴器は非課税ということは、一般の方はほとんどご存知ありません。

購入する時に初めて「そ~なんだ。」となります。

では、なぜ非課税なの?と…。

一般的には『医薬品医療機器等法』で定められた「管理医療機器」だからと言われていますが、「管理医療機器」の中にも課税されているものはあります。

買う補聴器は障害者総合支援法で、聴覚障害者に給付される補装具になっているから。

たぶん、それが本当の理由ではないかと思われます。

合理的配慮は…?

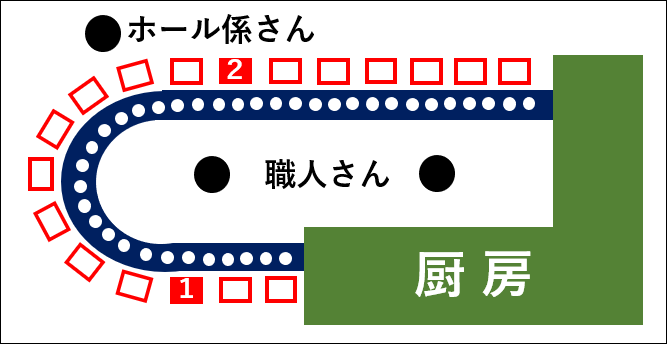

先日ある回転寿司屋さんへ行きました。

初めて入った店で、そんなに安い店ではありませんでしたが、カウンター内で職人さんが握ってくれる味はとても美味しい店でした。

その店でちょっと???な体験をしました。

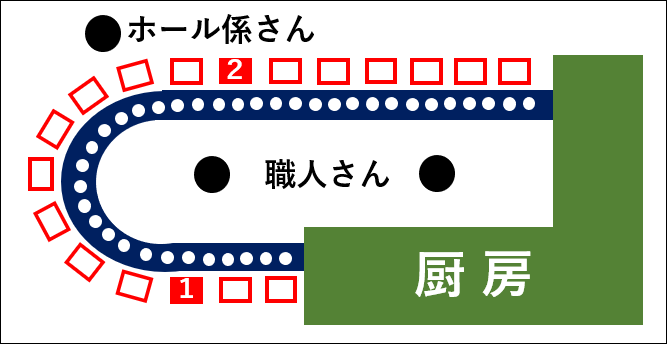

私は図の①の席で食べていました。(実際はもう少し広い店だったと思います)

その店は様々な値段の皿にのった寿司が、回転レーンの上を流れてくるのですが、流れてない場合は希望の寿司をリクエストできます。

リクエストする場合は口頭でお願いするのではなく、カウンター上に置いてある注文用紙に記入して、ホール係かカウンター内の職人さんに渡すことになっていました。

寿司図の②の席に座っていたお客さんがホール係に、注文用紙に記入したものを渡しました。

するとその店員さんは「ワサビは入れてもいいですか?」と尋ねました。

お客さんの返事は「?????」

店員さんがもう一度同じように尋ねると、反応はやはり「?????」

店員さんはもう一度同じように尋ねました。

私はそのあたりで少しイラついたのですが…。

お客さんは何を尋ねられているのか分からない様子で、記入した注文用紙を指差しながら、〇〇と△△と××が欲しいと声を出しました。

その声を聞いた店員さんは、そのお客さんが聞こえない方だと理解しました。

私はやっと分かってくれたと少し安心し、きっとメモでも取りだして

「ワサビ入れてもいいですか?」と書いてくれると…。

ところがその店員さんは、注文用紙を職人さんに渡し、「聞こえないから分からないけどワサビは入れていいよ。」と。

私は、カウンター越しに手を振ってそのお客さんの注意を引き付け、手話でワサビ入れていいか聞かれていたけど、ワサビは入っていてもいいですか?と尋ねました。

返事は入れてほしいということだったので問題はないのですが、一応そのやりとりを店員さんと職人さんに伝えました。

そんなに込み合っていたわけでもなく、スタッフもとても忙しいという状況には見えませんでした。

店をやっている以上、お客さんが聞こえないと分かった時点で、簡単な筆談程度はやってほしいと思います。

美味しかったお寿司でしたが、また来ようとは思わない店になってしまいました。

聴覚過敏

聴覚過敏用イヤーマフ聴覚過敏という言葉をご存知でしょうか。

これは病名ではなく、聴覚過敏症ともいわれる症状のことで、感覚過敏症の中の一つです。

大抵の人が普通に聞いていられるような音でも、大きな苦痛を伴うほどに大きく聞こえてしまう。

音が耳をつき刺すように感じる。頭の中で大きく反響して聞こえるなど。

-

掃除機やドライヤーの音

-

サイレンや電話の呼び出し音

-

赤ちゃんや子供の甲高い声

-

食器のぶつかる音やナイフと皿の接触音

それから、我慢できないほどではないとしても、雑踏の中で会話しようとした場合、聞きたい声が周りの音にかき消されてしまい、聞き取ることができなかったりします。

原因として考えられるものがいくつかあります。

顔面神経麻痺などで、耳小骨の働きが悪化し、大きな音を抑制して聞くという働きがなくなる。

突発性難聴やメニエール病などの内耳性難聴で補充現象が起こり、音が少し大きくなっただけで、異常に大きく割れて響いて聞こえる。

また、てんかんや偏頭痛を持っている方、発達障害の方などは、聴覚過敏の症状が出る方が多いようです。

うつ病や抑うつ状態、ストレスなどの心因性、そのようなことが原因となることもあるそうですが、原因不明の場合も多いようです。

治療法はまだ確立されていませんが、聴覚過敏となる疾患がある場合には、まずその疾患を治療することとなり、疾患により受診する診療科は違います。

周りの音がうるさくて気になる場合、耳栓やイヤーマフをするのも効果はあるようですが、常時使用していると症状を悪化させることがあるようで、一時的に使用するというくらいにするべきだそうです。

会議や人の話しを聞かなければならないような時で、耳栓やイヤーマフを使用しなければならない場合、その場にいる方に理解してもらう必要があるのでしょうが、聴覚過敏に対する理解は進んではいないようです。

体調などにより症状の重さも違ってきますので、ある時にあまり問題ではなかった音も、別な時には我慢出来ない音に感じてしまう。

また、難聴の方でも聴覚過敏の方はいますので、ある大きさまでの声は聞こえないのに、それより少し大きな声を出すと、うるさいというような表情をされてしまうこともあります。

少し我慢していればその内に慣れるという、そういうものではありませんので、周りの方の理解は不可欠となります。

手話言語の国際デー

「手話言語の国際デー」という日がありますが、昨日の9月23日がその日にあたります。

2017年の国連総会で制定され、2018年から始まったので今年で2回目の記念日でした。

-

手話言語が音声言語と対等であることを明確にすること

-

ろう者の人権が完全に保障されること

この日、世界各地でイベントが開催され、もちろん日本でもあちこちで開催されましたが、ここではそのことについてはまた…。

ところで、手話は言語なのですが、手話は言語であるということはどういうことでしょうか。

日本で手話が言語であると認められたのは、ついちょっと前の2011年になります。

それまでは言語だと認められていませんでしたので、司法や教育の現場などで手話を使うことが認められないということが起こっていました。

他にも欧米諸国と比較すると遅れている面があり、全日本ろうあ連盟が訴えている、手話言語法もまだ制定されていません。

-

手話言語を獲得する

-

手話言語を学ぶ

-

手話言語で学ぶ

-

手話言語を使う

-

手話言語を守る

以上の5つの権利を保障する法律ですが、欧米の手話先進国ではこのような法律があることは当たり前です。

法律ですので日本では、手話は言語と認められているのも関わらずどこででも自由に手話が使えるというわけには…。

もちろん、「誰もが手話で会話ができるようになる。」ということは難しいでしょうが、役所や公的な病院、警察などには手話通訳者を設置する。

そして、手話は外国語ではありませんが、学校で外国語を教わるように、語学の講義や授業の中に手話を入れる。

「手話言語の国際デー」がそのようなきっかけになれば、国連で制定された意義も大きくなると思います。

音響外傷

選挙先週の日曜日、参議院議員選挙の投票日で、その前日までは選挙戦で賑やかな日が続いていました。

街頭演説で手話通訳を付ける政党や候補者がありますが、選挙戦最終日のある政党の街頭演説で、私が手話通訳を担当しました。

選挙カーの上に乗って演説するのではなく、選挙カーは車道に停車させておいて、広い歩道の一番車道寄りに演者が台に立って、その横で通訳を行ったのですが、想定外のことが起こってしまいました。

マイクを使って話せる時間は決まっていますので、リハーサルはありません。

さあ始めますと言われて所定の位置に立った私に合わせて、司会担当の方が第一声を上げました。そんなに大きな声を出さなくても…という声で。

もっと早く気付くべきでした。

車道に停まっている選挙カーのスピーカーが、私の頭のすぐ後ろにありました。

司会者の第一声を聞いた瞬間に頭の中を殴られた感じがして大きな耳鳴りが始まり、話している方の声はガンガン響くばかりで、何を話されているか聞き取ることが出来ません。音響外傷の症状です。

騒音性難聴は、うるさい職場で何の対策も講じずに長年勤務したことで大きな音を聞き続けたり、イヤホンやヘッドホンで大き目の音量の音楽を、長時間毎日のように長期間聞き続けるなどが原因で、難聴になってしまうことをいいます。

それに対して音響外傷とは、短時間あるは一瞬でも強大音を聞いてしまったことで起こります。

ロックコンサートの会場で、巨大スピーカーの前で大音量をあびてしまったり、間近で風によってドアがすごい勢いで閉まった音などで聞こえ難くなることです。

幸い私の症状は2~3日で改善しましたが、次にこのような機会があった時には、最初にスピーカー位置の確認を忘れないようにします。

無いものは無い

先日、ある講演会に参加してきました。講師は成澤俊輔氏で、視覚障害があり、微かに光が感じられる程度で、全く見えない方でした。

自らがそういう障害を持ちながら、社会的弱者と呼ばれている方々(引きこもり、障がい者、ワーキングプア等の方々)に、就労支援をされている方です。

マシンガンのように話された講演の内容は山盛りで、“目から鱗が落ちる”という言葉を借りるならば、鱗がなくなるほど落ちまくってしまいましたが、その中の一つが「無いものは無い」という言葉でした。

「無いものは無い」という言葉は私も当然知っていますし、もちろん使ったこともありますが、私が使っている言葉の意味は、彼の使っているそれとは全く違う意味でした。

私がその言葉を使う時は開き直った感じで、無いものは無いんだからしょうがないと、あきらめる時であまり良い意味ではないような…。

でも彼の言葉は、あるもの中で良いものを探し、そしてそれを使っていこうというもの。

多くの場合障害者の仕事現場では、〇〇は出来ません。××は難しいので配慮してくださいと、出来ないことを挙げて出来る範囲で仕事をしているようで…。

ところが、例えば知的障害があり複雑な仕事は難しいとか、臨機応変に仕事を進めることは苦手という人が、単純作業でも一つの事を黙々とやり続けるのが得意だったので、その得意分野を活かした仕事に就いたことで、健常者では出来ない仕事をこなしているそうです。

細かい事にこだわりがあって周りの人と上手くいかず、ひきこもりになってしまった人が、印刷物の校正の仕事で、つい見逃してしまいそうな、図の僅かなズレや、文字のフォントの違い、微妙な色違いなど、簡単に気付いくことが出来るので他の人より仕事がはかどり、しかも、PCのデータや資料を送ってもらいながら、会社に行く必要がなく人と関わることもしなくて済むので、家で楽しく一人で仕事をしているそうです。

聴覚障害の人は、騒音が大きな工場で、騒音が気になって仕事に集中出来ない聞こえる人よりも、効率よく仕事に取り組むことが出来ているそうです。しかも、うるさくて上手く会話が出来ない場所であっても、手話でコミュニケーションを取りながら仕事を進めることが出来ます。

誰にでも出来ないことがあるし得意なこともあります。経営者側は、働く人の苦手なことが出来るようになるようにと、いろいろ考えてあげるのも必要でしょうが、苦手なことはしなくて済むように環境を整えることも必要です。

人と接することが苦手な人には、会社に来なくても家で出来る仕事を作るなど。

ところで、無くなってしまった鱗は元に戻るのでしょうか。心配です。

補聴器の進化

デジタル補聴器の進化は止まりません。

ただ、音質的にはどのメーカーでも、そのメーカーの考える最高の音質に近づいています。

私が思うには、音質はこれ以上よくなったとしても、人間の耳や脳ではその良さを感じ取れないくらいまで、もうすでにその域に達しているのではと思っています。

聞こえについてもっと進化してほしい箇所といえば、人の声とそれ以外の音を明確に区別すること。

区別が出来れば、声だけを増幅して、それ以外の音は増幅しないようにできます。

つまり、騒がしい場所で会話することが楽になります。

今でも、ある程度はそのようなことが出来てはいますが、その点はまだまだ進化してほしいことです。

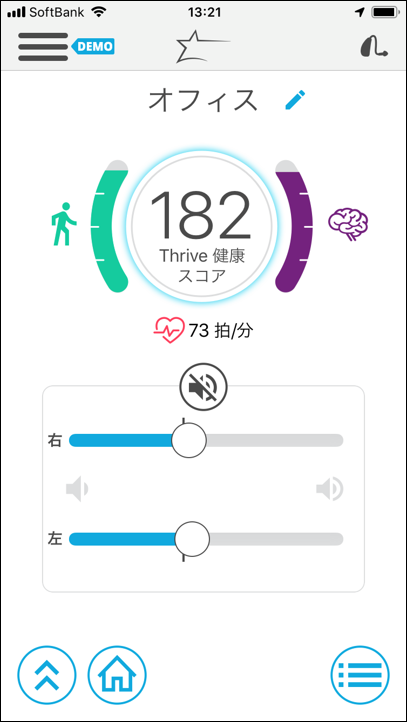

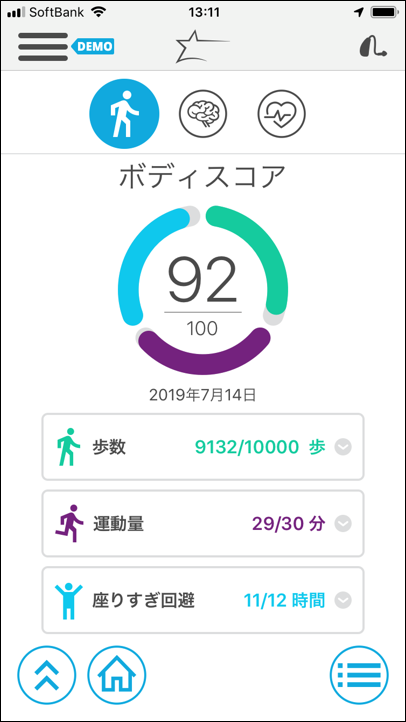

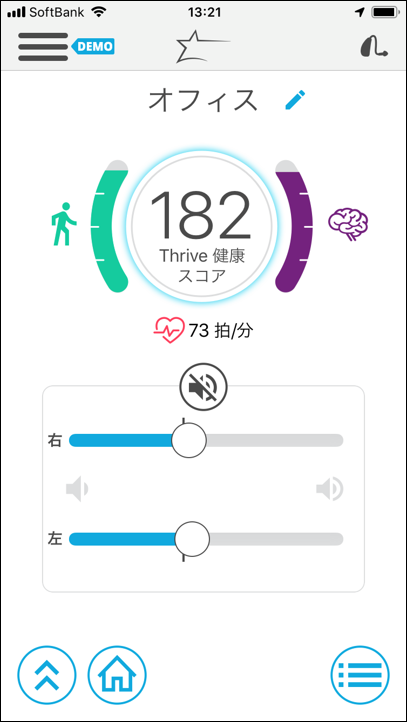

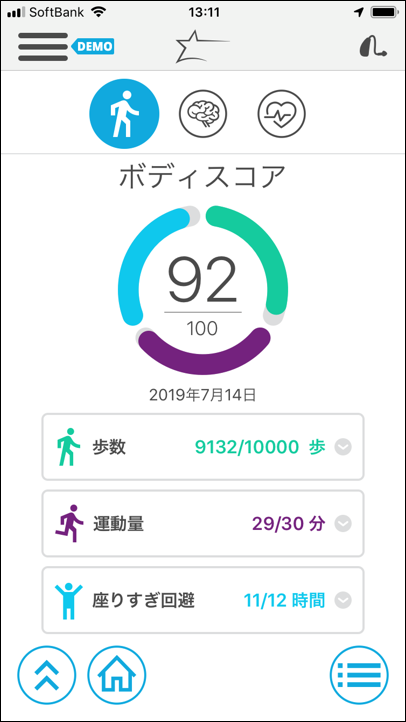

ボディスコアそれから何回か前のこのコーナーに書きましたが、脳波をモニターすることによって、その人がいろいろな声や音の中で、何を聞こうとしているか分かるので、聞こうとしている声や音に特化して増幅すること、そういうことが出来るように進化してほしいですが、これからの補聴器の進化の中心となるのは、聞こえというよりは付加価値の方面になるのでしょうか。

そういう意味で今回スターキーからリリースされた、『Livio AI』はこれまでより進化した補聴器といえるでしょう。スマホが必要にはなりますが、スマホと連動させることで出来ることがいくつもあります。

ブレインスコア補聴器の専用アプリを使用して、話された外国語を日本語で聞かせてくれるというもの。

英語・フランス語・スペイン語・中国語など20数か国語に対応しているそうです。

仕組みは、スマホに例えば英語⇒日本語に設定すると、英語でスマホのマイクに向かって話した時、スマホ画面に日本語に翻訳された文字が表れます。

ここまではよくあるスマホの翻訳機能ですが、これを日本語の音声にして補聴器に飛ばすというもの。

有りそうで無かった機能です。

他にも、聞こえとは関係ありませんが…。

「転倒検出通知機能」は、補聴器装用者が転倒した時、スマホに設定された連絡先に、自動で転倒通知を送信するというもの。

高齢者の転倒事故の早期発見につながります。

また、「心拍計測機能」なども備わっていいて、自身の健康状態も確認することが出来るようになっています。

スターバックス手話カフェ東小金井

小金井市内にはスタバが2店舗あります。

その内の一つの東小金井店が、今日一日(2019/7/10)手話カフェになりました。

スターバックスお客様対応のスタッフは全員ろう者か難聴者。(バックには聞こえるスタッフもいました。)

オーダーはメニューを指さしするか手話で行います。今日、手話カフェになることは数日前からろう者や手話関係者の中で拡散されていて、私が午前中に行った時にはそういうお客さんで溢れていました。

もちろん知らずに来店された一般のお客さんもいたでしょうが、特に何か問題が起こるようなこともなく。スタッフはこの店で働くことには慣れていないのでしょう、いつもいる店で働くようにスムーズにはいかない面もあるようですが、みなさん一生懸命頑張っていました。

来店するお客さんの行列は途絶えることがなく、多少パニクッた感じのスタッフもいるようでしたが、慣れない店ですから仕方ないですかね。お客さんも並ぶのを楽しんでいる感じでした。

私の友人のろうの強者は、久しぶりに会う友人が何人も来るので、自分は朝8時から夜8時まで店にいると言っていました。私は30分ほどで席を譲り退散しましたが、その強者は、いったい何杯のコーヒーを飲むのでしょうか。

全盲の方の白杖が…

信じられない記事を目にしました。

歩道上の点字ブロックの上を白杖を持って歩いていた全盲の41才の男性と、20~30才代の男性がぶつかってしまったと。

白杖を持っていたということですので、通常は見えている若者がよけるべきでしょうが、他にも人がいたのでしょうから、気付かずにぶつかってしまうということはあるかもしれません。

ただ、その若者は…

「目が見えないのに一人で歩くな!」と言って、しかも足を蹴って立ち去ったということ。白杖は壊れて飛び散ってしまったそうです。

幸いその方にケガはなく、予備に持っていた折り畳み式の杖で目的地までは行けたそうですが、もし予備の杖がなければどうなっていたでしょうか。

壊れた杖は部品が飛び散ってしまったものを通りかかった方々が拾い集めてくれたそうです。

ぶつかった時にその若者はスマホを落としたそうで、ぶつかったはずみで落ちてしまったのならまだしも、歩きスマホで夢中になっていて白杖に気付かなかったとしたら大問題です。

本当のところは分からないようですが。

私は以前、東京駅中の雑踏の中で白杖で通路の床を大きな音をたてて叩きながら歩いている方に遭遇しました。

もの凄い勢いで叩いていたので確かにうるさい感じはあったのですが、でもそれくらいの音をたてていないと、視覚障害の彼が歩いていることに誰も気付かないほどの人込みです。

音が遠い間は何の音だか分からなかったのですが、段々と近づいてくると白杖ということに気付いて、周りの人達もサッと道をあけて通りやすくしていました。

彼は、ぶつかって迷惑をかけないようにわざと大きな音をたてていたのです。

見えている方がよけないと、ぶつかる前に、白杖で他人の足を叩いてしまうということも起こります。

決して「どけどけ、道をあけろ!」という意味ではありません。

そんな時に大きな声が響きました。

「うるさいぞ!!」

誰が誰に対して言った言葉かは分かりませんでした。でも彼は、自分に対して言われたことだと思ったのでしょう。

大きな音をたてるのを止めた彼は動けなくなりました。

音が無くなったので、彼の前にできていた道も無くなり、ヘタに杖を動かすと杖で他人の足を殴ってしまうことになります。

視覚障害サポートとして彼に近づいて声をかけようと思ったのですが、私より早くその行動にでて、彼を誘導してくれた方がいました。

視覚障害の方にとってなくてはならない白杖。(法律的にも見えない方が道路を歩く場合には、盲導犬を連れているか杖を持つことが義務化されています。)

それを壊した上で、謝ることもせずに、悪態をついて立ち去った若者をどうしても許せません。

補聴器をして自転車に乗っていた方に対して、イヤホンで音楽を聴きながら自転車に乗っているように見える。

紛らわしいので補聴器をはずしなさいと言った警察官がいると、SNSで問題になった出来事もありましたが、日本はまだまだ人に優しい社会ではないということを痛感しました。