小金井手話広場2月

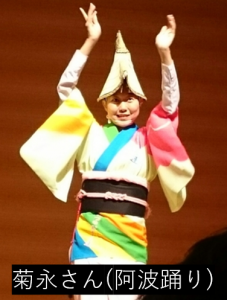

阿波踊り今月の小金井手話広場は、15日に開催します。

お招きする講師は菊永ふみ氏です。

菊永さんは東日本では唯一の、聴覚障害児入所施設の金町学園で、児童指導員をされています。

そのお仕事をされる傍ら、一般社団法人異言語Lab.の代表も務められており、そちらでは、ろう者・難聴者・聴者が一緒になって金町学園の仲間たち互いに助け合いながら謎を解いていく、『異言語脱出ゲーム』を考案し、それを開催しています。

昨年の秋には吉本興業とのコラボで、『異言語脱出ゲーム』は関西にも進出しました。

また2010年に公開された映画『アイコンタクト』では中村和彦監督の下で助監督も務められました。

アイコンタクトはご存知の方も多いでしょうが、ろう者女子サッカー日本代表チームが2009年の台北デフリンピックを目指した時のドキュメンタリー映画で、当時は“もう一つのなでしこジャパン”として話題になりました。

そんな様々な活動をされている菊永さんの講演会です。

是非多くの方の参加をお待ちしています。

日 時:2019年2月15日(金) 19:00 ~ 21:00

場 所:小金井宮地楽器ホール1F マルチパーパススペース

地図をクリックすると、大きく見やすくなります。

筆談ホステス

ご存知の方も多いと思いますが、ちょうど10年前に出版された本で、その翌年にはテレビドラマ化された「筆談ホステス」というノンフィクションがあります。

著者は斎藤りえ(里恵)さんで、ご自身の生き様を書かれたものです。

ドラマでは北川景子さんが斎藤さんの役をやっていました。

斎藤さんは銀座のクラブなどでお仕事をされた後、2015年から東京都北区の区議会議員をされています。

先日、その斎藤さんの講演会に参加してきました。

ドラマで話題になっていたころは手話はされていなかったようですが、最近は手話も習得されてきています。

ただ、言いたいことを手話で流暢に表現することはまだ難しいようで、講演は斎藤さんが声を出して話すという方法でした。

ですが、1歳で聴力を失った斎藤さんの声はしっかり聞き取れるほど明瞭ではありません。

あらかじめ原稿をパワーポイントで作成し、スクリーンに映しながら講演が進められました。

参加者は、講師の表情や動きを見ながら、スクリーンの文字を目で追って内容を理解しました。

議会の中では他の議員の発言は音声認識文字通訳で、タブレットに表れる文字を見て理解し、自分の発言は、音声読み上げソフトを使用して、パソコンに打ち込んだ文字を読み上げる機能を利用して、他の方々に伝えているようです。

選挙の時には音声でも手話でも自分の考えを人に伝えるということが出来ませんでしたので、駅前などで演説することが出来ず、文字で訴えようとしても、選挙活動でビラを配ることは禁止されており、途方に暮れることもあったようです。

しかし、区民一人ひとりと筆談で語り合いながら、自分の意見を理解してもらうことで、当選を勝ち取ることが出来たそうです。

障害を持つ当事者が議会に加わることで、区民にとってやさしい議会になっているのでは?と思っています。

もう数ヶ月で次の選挙が待っているはずです。

次も立候補されるのかどうかは聞いていませんが、今後もご活躍されることを期待しています。

遥かなる甲子園

『遥かなる甲子園』ご存知でしょうか?

本が出版され、漫画にもなり、テレビドラマ、映画でも上映されました。

沖縄のろう学校野球部が甲子園を目指すという実話を元にした物語です。

先日小金井手話サークルで開いた講演会で、講師としてお招きした女性は、『遥かなる甲子園』のモデルとなった北城ろう学校で野球部のマネージャーをやっていた方でした。

ご主人は同級生で、野球部の選手だったそうです。

1964年、アメリカで大流行した風疹が、アメリカ統治下の沖縄でも流行し、当時妊娠していた女性も感染して、1965年に多くの難聴児が誕生しました。

彼らのほとんどは小学生時代には普通小学校の難聴学級に通っていましたが、その教育方法ではいろいろ難しい面が出て、また当時の沖縄ろう学校では難聴児全員を受け入れることは難しく、1978年に開設されたのが北城ろう学校。

本校と2つの分校で合わせて200人近い生徒数。先輩も後輩もいない、一学年だけ。1981年、彼らが高等部になった時に、3人の生徒が野球部を作ろうと言い出したそうです。

野球経験者は1人だけ。

それから部員を集め16人になり、マネージャーも決まりましたが、彼らの壁となったのが高野連のルールでした。

普通学校ではないろう学校の硬式野球部は、公式戦はおろか、練習試合さえすることができません。そこから様々な運動や多くの協力者も出て、マスコミも報道し、テスト試合を数試合経て、当時は特例として大会出場が認められたようです。

(現在は、ろう学校も高野連に加盟することができます。)

沖縄2年生の時から出来るようになった試合は、練習試合で1勝しただけで、公式戦では勝てず、ほとんどコールド負けのような試合が続いたようですが、皆で野球に取り組めたことはすばらしいと思います。

北城ろう学校は、彼らが中学1年で入学し、高校卒業までの6年間だけ存在した学校で、1984年に廃校となりました。

その後、老朽化していた沖縄ろう学校が移転してきて、校舎やグランドは沖縄ろう学校として使用されていますが、敷地内に北城ろう学校に通った生徒たちの名前が刻まれた記念碑が建てられているそうです。

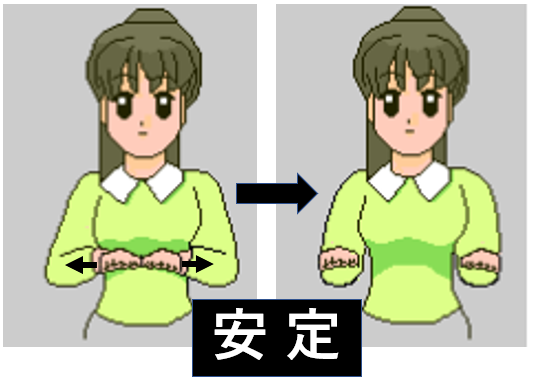

JAPAN TRAK2018その④

多くの質問があるこの調査ですが、興味深いものがあと二つあります。

早期一つは補聴器を使用している方への質問で、補聴器をもっと早く使い始めれば良かったと思っている方が54%いるということです。

理由は、より快適な社会生活が送れたとか、より安定した精神状態でいられたであろう等、いくつか挙げられていました。

私もお客様の応対をしていて、もっと早くに補聴器について考えてもらえていれば…と思ってしまうことは非常に多くあります。

まず、補聴器の着脱ですが、個人差も大きいですし、あくまで一般的にということで。

補聴器の開始時期が70代前半くらいまでであれば、それほど問題なく補聴器を着けることができます。

慣れるのも比較的早いようです。

これが、70代後半から80代に入ってくると。

補聴器を着けるということだけで結構苦労する方が多く、慣れるまでも時間がかかってしまいます。

80代後半から90代で初めて補聴器をという方は、練習して自分で補聴器を着けられるようになる方もいますが、自分で着けるということは、あきらめなければならないことも多いです。

90歳を超える方でも、装用歴20年という場合には、補聴器を自在に扱っていますので、慣れてさえいれば90歳の方でも問題ありませんが、90歳で初めてとなると、誰かの手助けは必要になると思います。

それから、理由がもう1つあります。

難聴を放置しておくと、明瞭度が下がってしまうことが多いこと。

ハッキリ聞き取る能力そのものが低下しますので、補聴器を使用して聞こえるようになっても、聞き取るということは難しくなります。

そのため、補聴器の効果もあまり感じられなくなります。

年齢とともに聴力が低下した難聴は、聴覚そのものを治療で治すことは出来ません。

ですが、だからと言って、放置しておいていいものではありません。

早い時期から補聴器等できこえを改善させ、聞き取る力を維持することはとても重要となります。

それから、もう一つの興味深い調査結果は…。

日本では補聴器の満足度が低いことは書きましたが、両耳難聴の方で、補聴器を両耳に装用している方と、片耳装用の方とでは大きな差が出たということです。

両耳装用では42%の方が満足しているのに対して、片耳装用で満足している方は24%になっています。

静かな場所で2~3人の会話であれば、片耳装用でも補聴器の効果は感じられますが、大人数の会話であったり、騒がしい場所であったりした場合には、両耳と片耳では補聴効果に大きな差が出ますので、満足度の差も大きくなったものと思います。

JAPAN TRAK2018その③

日本での補聴器満足度は38%で、ヨーロッパ諸国の半分程度になっています。

満足度が低いことのもう一つの理由は…。

未熟なフィッターが多いことと関係してくるのですが、お客様へのしっかりした説明ができないために、お客様が補聴器に対して過度な期待をしてしまっていることです。

このホームページの「きこえについて」の箇所で書きましたが、お客様の耳のきこえの状況が把握できれば、補聴器を装用してのきこえの目標が設定できます。その目標は、決して何でも聞き取れるということではありません。

お客様の耳のきこえの状況を把握するには、語音聴力測定が必須となります。

補聴器をしない裸耳での語音測定と補聴器を装用しての語音測定の両方が必要です。

これが、70代後半から80代に入ってくると。

補聴器を着けるということだけで結構苦労する方が多く、慣れるまでも時間がかかってしまいます。

80代後半から90代で初めて補聴器をという方は、練習して自分で補聴器を着けられるようになる方もいますが、自分で着けるということは、あきらめなければならないことも多いです。

最初から70点のきこえにすることは難しいですが、補聴器装用を開始したばかりのころは50点のきこえだとしても、70点を目指して調整していくことを説明し、一ヶ月後に60点、二か月後に65点、三か月後に70点のきこえになれば、ある程度は満足していただけるのではないでしょうか。

ところが、70点を本来の目標とするお客様に対して、そのことを告げないでいると、ほとんどのお客様(及びそのご家族の方)は、補聴器を着ければ何でも聞こえる(聞き取れる)と思いこんでいます。

つまり補聴器で100点のきこえが得られると…。

そして、上手く調整して70点のきこえが得られたとしても、100点取れると思っているお客様は70点のきこえでは満足することはありません。

同じ70点のきこえでも、目標は70点で納得されている方は、「70点取れるようになった」という気持ちで補聴器を使っていただいています。

100点のきこえになるはずと思っている方は「まだ70点のきこえにしかならない」という気持ちで会話をしています。

同じ70点のきこえでも聞こうとする意欲が違い、結果的に聞き取れる内容にも違いが出てくるのではないでしょうか。

そういう2つの理由で補聴器に満足しない方が多く、それを口に出して周りの方に言うことになりますので、難聴になってきた補聴器未経験の方々にも「補聴器ってダメらしいね」という風潮が広がり、補聴器を使ってみようという方がなかなか増えない原因の一つになっているのではと思います。

JAPAN TRAK2018その②

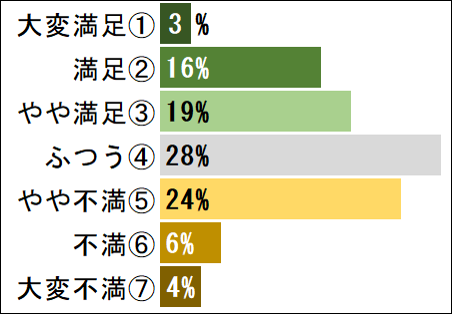

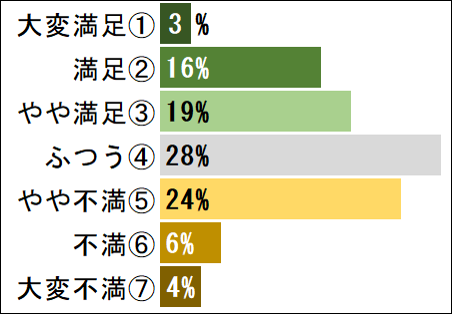

ジャパントラックでは、補聴器使用者に対して補聴器の満足度についての調査も行っています。

補聴器の満足度を7段階に分けて

①大変満足、②満足、③やや満足

④ふつう

⑤やや不満、⑥不満、⑦大変不満

のどこに自分が当てはまるか。

満足・不満結果は、

①~③の満足が38%ある反面

⑤~⑦の不満も34%です。

この数字も2012年、2015年と比較して進歩はしていません。

ヨーロッパでは満足度が低い国でも70%は超えていて、80%を超えている国がいくつもあります。

この満足度が低いことと、難聴を自覚しているのに補聴器を使わない方が85%以上になっていることは、大きく関連しているのではないでしょうか

これはあくまで個人的な意見ですが、満足度が低い理由は、大きく2つあると思います。

一つは補聴器を販売したり調整を行う人、つまりフィッターに未熟な人が多いために、しっかりした調整が行えていないこと。

補聴器が販売されている多くの国では、フィッターになるには資格が必要です。

日本では、その資格制度がありません。

「認定補聴器技能者」という資格はありますが、まだ公的な資格ではありませんし、その資格など持っていなくとも補聴器を販売することは可能です。

店舗に一人、医療機器の販売管理者がいて、経験(補聴器の知識がそれほどなくても医療機器販売管理者になることは可能です。)

店が都道府県(実際は管轄の保健所)に管理医療機器販売業届を行っていれば、その店の誰でもが補聴器を販売することができます。

店によっては、「私が補聴器を販売するの?」と自分でも技術不足や知識不足を認識しているにも関わらず、店の都合で仕方なく補聴器販売を担当させられている人を何度か見たことがあります。

知識を貯めこんだだけで上手くいく世界ではありませんが、最低限の知識は持っていてほしいものです。

ですが、それを持っていない人が多いのも事実です。

最初から経験豊富なフィッターはいませんので、勉強はしていても経験不足が理由で上手くフィッティングできないのは、専門ある面では仕方ないのかもしれません。(ただし、プロのフィッターとしては いつまでもそんな言い訳はできませんし、装用者にとっては仕方ないでは済まされないことだとは思います。)

ただ、経験が足りないだけのフィッターであれば、経験を積むごとに、100%とはいきませんが、ある程度満足していただけるような対応は、徐々にできるようになるはずです。

残念なのは、向上心がなくフィッターとは呼べないような方も補聴器を販売していることです。

そのような販売員は、お客様が満足できるような対応は難しいと思います。

それがお客様の満足度が低い一つ目に考えられる理由です。

長くなりましたので、もう一つの理由についてはまた次回にしたいと思います。

JAPAN Trak 2018その①

日本ジャパントラックというのは、日本補聴器工業会が主体となって行う補聴器や聞こえについての様々なアンケート調査です。

欧米では既に行われていた調査を日本でも2012年と2015年に行ってきました。

そして3回目の2018年の結果が昨年末に公開されました。

多くの質問がありますので、ここでは主なものだけを紹介します。

まず、調査は年齢や性別のバランス、地域の分散などが日本の全人口を反映するように割り当てられた中から、13,710人の回答を得られています。

そこから推定されている数字ですが。

日本では、自分で難聴を自覚している人(おそらく難聴だろうと思っている人を含む)が11.3%で、この数字は1~2回目の調査結果とほとんど変わっていません。

また、諸外国と比較しても大きな差はありません。

ただ、難聴と思っている人にのみに質問した結果が…。

あなたは補聴器を持っていますか?という質問に対して、「ハイ」と答えた人は14.4%。この数字も1~2回目の時と変わっていません。

つまり、補聴器の普及は進んでいないということ。

ヨーロッパでは40%を超えている国が多く、しかも調査する度に増加しています。

比較的低い数字のアメリカでも30%を超えており、日本ではその半分にも達していません。

日本の補聴器業界の努力不足や補聴器に対する偏見などが関係していると思います。

ヨーロッパの数字より低いことは予想していましたが、2015年の結果と比較して変化がないということに少しショックを感じています。

他に満足度などの結果が出ていますので、そちらについてはまた次回に。

テレコイル

先日、大きな失敗をしてお客様にご迷惑をかけてしまいました。

そのお客様にお薦めした補聴器が、お客様にとって必要な機能を満たしていませんでした。

その機能が「テレコイル」。

以前のアナログ耳かけ型補聴器には、全てといっていいくらい付いている機能でした。

現在のデジタル補聴器でも耳かけ型であればほとんど付いている機能です。

小型の補聴器には付いていないのもありますが、今回の補聴器には付いているものと…。

どんな時に使う機能かというと、電話機が黒電話だった時代に、電話で会話する場合に補聴器をT(テレコイル)モードにすると、電話相手の声が良く聞こえました。

黒電話の受話器に内蔵されていた誘導コイルからの漏洩磁束(漏れ出している磁気)に音声の成分があり、その磁束をテレコイルで補聴器に取り込み、音声に変換して聞かせるというものです。

現在の固定電話には漏洩磁束がほとんど無く、テレコイルは役に立たないのですが、一部の携帯電話にはTモードで聞くと聞きやすくなるものがあるようです。

また最近の劇場やホールなどでは、床下にヒアリングループが這わせてあり、ステージ上の声が補聴器のTモードで聞きやすくなるというところがあります。会場全体でという場合もあるでしょうが、指定された一定の座席でテレコイルが使用できる会場もあるようです。

また、もっと小規模の公民館や、福祉会館、市民集会所のようなところでは、携帯用ヒアリングループがロッカーなどに置いてあり、難聴者の集会などで使用できるようにしている施設もあります。

今回のお客様はそのような集会によく参加される方で、ヒアリングループを介して檀上の方の声を、Tモードで聞く機会が多いというのを私は知っていたにもかかわらず、テレコイルが付いていない補聴器を薦めてしまったということになります。

最終的にはテレコイル機能が使えるようにしてお渡しすることができるということが分かったのですが、反省しなければならない応対でした。

差別解消条例(東京都)

6月26日のこの欄で、障害者差別解消法について少しだけ触れました。

と言っても、触れたかどうだか分からない程度でしたが。

差別2016年4月1日に施行されたのが国の法律で『 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律 』長いので障害者差別解消と呼ばれています。

この法律には大きな柱が2つあって、それは

①不当な差別的取扱いの禁止

②合理的配慮の提供

①は行政機関や事業所、お店などで禁止されています。

例えば、車いすの方の参加をお断りするとか、耳が聞こえないことを理由にアパートを貸さない、盲導犬を連れた目の不自由な方の入店を断るなど、そういうことはしてはいけませんということです。

②は行政機関など公的な場所では義務としていますが、一般の事業所や店では義務ではなく、できるだけ努力しなさいということになっています。

例えば公的な場所では、階段など段差がある場合はエレベーターやスロープを設けるのが望ましいのですが、費用面等でその設置が難しいとしても、車いすの方がいらっしゃった場合は、職員が対応して誘導することや、聞こえない方の受付業務を行うために手話通訳者を常駐させることは難しくても、筆談するための器具をそろえておくなど、そういうことが求められています。

先日ご紹介しました遠隔手話通訳を利用するところが増えているのも、差別解消法が大きく関係しています。

ただ、民間事業者は努力義務になっているだけで、“やりなさい”ということにはなっていません。

そこが東京都の条例と違います。

「障害者への理解促進及び差別解消の推進に関する条例」今年の10月1日に施行された東京都の差別解消条例です。

この条例では、不当な差別的取扱いの禁止については国の法律と同じですが、合理的配慮の提供については国の法律と違い、行政機関だけではなく、民間事業者にも義務としています。

一般のお店や会社でも、差別をしなければいいということではなく、“配慮をしないことは差別をしているのと同じ”という考えを持つ必要があります。

パンフレットやリーフレットなど詳細は、下記の東京都福祉保健局のホームページで確認することができます。

≪東京都福祉保健局のホームページはこちら≫

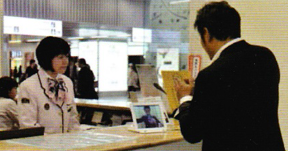

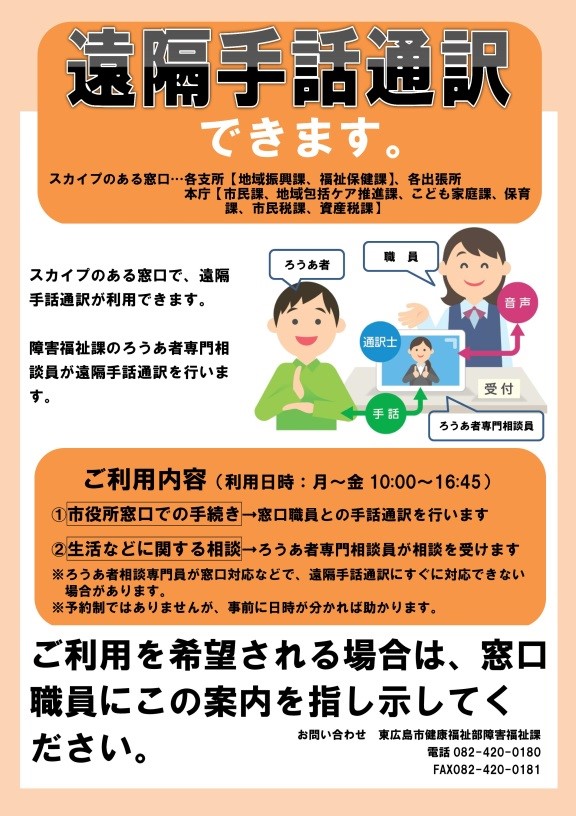

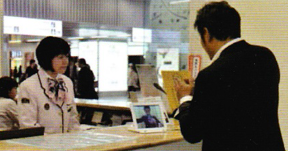

遠隔手話サポート

最近、遠隔手話サポートを導入している店舗や会社が増えてきています。

携帯電話ショップ、観光案内所、銀行、カード会社、ホテル、駅、空港などのカウンターや総合受付、総合案内所などに、聞こえないお客様がいらっしゃった時、お客様と手話が分からないスタッフの間に入って、テレビ電話で手話通訳を行うサポートです。

役所でもタブレット端末を置いて対応しているところが増えているようです。

自前で専門の手話通訳スタッフをそろえていてその通訳者が対応する会社もあれば、遠隔サポート専門の会社と契約し、そのシステムを導入している会社もあります。

筆談では上手く伝わらなかったり、時間がかかったりしますので、お客様にとっても、カウンター等で対応するスタッフにとっても、メリットは大きいと思います。

ただ、そこで通訳を行っている通訳者にとっては、画面上で聞こえない方の顔とか手話しか見えないわけですから、周りの情報が得られず、現場で対面での通訳と比較すれば、通訳がスムーズにいかないことも出てくるのかもしれません。

そこを理解しておくことは必要だと思います。