手話と日本語③

前回少しややこしい話をしましたので、今回の内容は少し簡単なものに…。

練習先日手話サークルで聞き取り表現の練習をしました。日本語を聞いてそれを手話で表わすトレーニングです。

課題文の中にこんな箇所がありました。

「人参を一口大に切ります」

「一口大」という決まった手話単語はありませんので、まさに一口大の大きさを手で表わします。

何人かが同じような表現をして、意味が通じないことはないかもしれませんが、私には少し違和感がありました。

「人参」「一口大」「切る」

手話では基本的には物事を順番通りに考えますので、「一口大に切る」という考え方ではなく、「切って一口大の大きさにする」という考え方になり、「人参」「切る」「一口大」の表現になります。

そして「切る」とい表現ですが、ハサミで切る、ノコギリで切る、包丁で切るというのは、全て表し方が違います。

包丁で切る場合も、キャベツの千切りと豆腐をさいの目に切る、きゅうりの薄切りでは切り方が違います。

人参を切って一口大にするには乱切りのような動きが必要です。

イメージ言葉に反応して手話を表わすのではなく、形や動作をイメージして表せば、自然と見ている人に通じる表現になると思います。日本語を手話に変えるだけでは通じない手話になってしまいます。

手話と日本語②

手話と日本語の違う点はいろいろありますが、まず時間軸の考え方について。

日本語でA「美味しい料理をごちそうになった。」は手話の単語としては①「美味しい」 ②「料理を出してもらう」 ③「食べた」

聴者は基本的には物事を日本語で考えてしまうので、Aの日本語を聞いた時には、つい①②③と手話を表わしてしまいます。

ですが食べるまでは美味しいかどうかは分かりませんよね。

手話では「料理を出してもらう」「食べた」「美味しい」

日本語に直訳すれば「料理をごちそうになったら美味しかった。」となりそうですが、この手話の意味は「美味しい料理をごちそうになった。」となります。

食べるただ、日本語でも

B「美味しい料理を食べた。」と

C「料理を食べたら(以外にも)美味しかった。」

この2つは少しニュアンスが違います。

手話では単語の語順としてはどちらも

Ⅰ「料理」 Ⅱ「食べた」 Ⅲ「美味しい」

となりますが、BとCでは少し表現が変わってきます。

BではⅠとⅡをスムーズに表わし、Ⅱの後にうなずくという間(ま)を作りⅢを表します。

Ⅲを表わす時は、美味しいという表情が当然必要です。

Cの場合には文字で書くには難しいですが…。

料理の見た目は良くないのに食べたら美味しかった場合は、Ⅰの後に見た目が良くないのでマズイかも…

というような表情というか首をかしげるというかそのような間が入ります。

そのあとⅡの時に徐々に美味しい表情に変わり、その表情のままⅢの表現になります。

また、味は期待していなかったのだけど、食べてみたら美味しかったという時には…。

ⅠとⅡは表情を変えずに続けて表わしますが、Ⅱの後に間が入ってその時に美味しい表情に変わっていき、そこからその表情のままⅢの表現になります。

書くとややこしくなりますが、その人の気持ちになって表してみると、自然とそのような表現になるのではないでしょうか。

同じ手話単語を表しても、表情、手を動かすスピードや方向、強さ、硬さや柔らかさ、間の作り方などのよって意味が微妙に変わってきます。

手話って奥が深いですねえ。

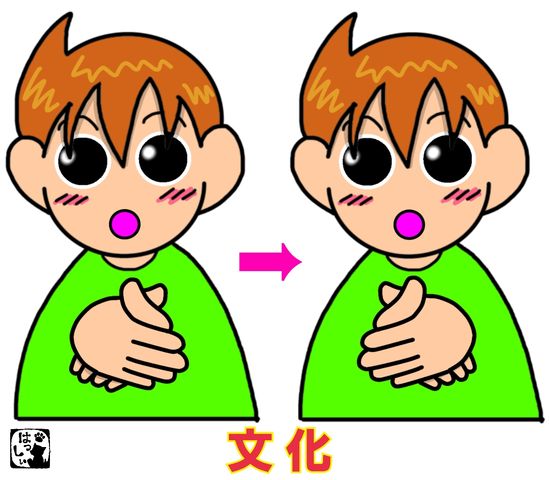

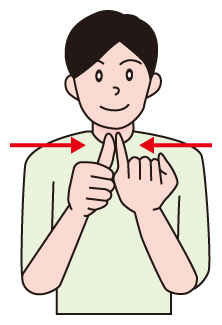

手話と日本語①

先日、手話通訳者の研修に出た時に、「そうだよね」と納得したことがあります。

経験上なんとなく分かっていることではありますが、日本語と手話の文化の違いについて大きくうなずきました。

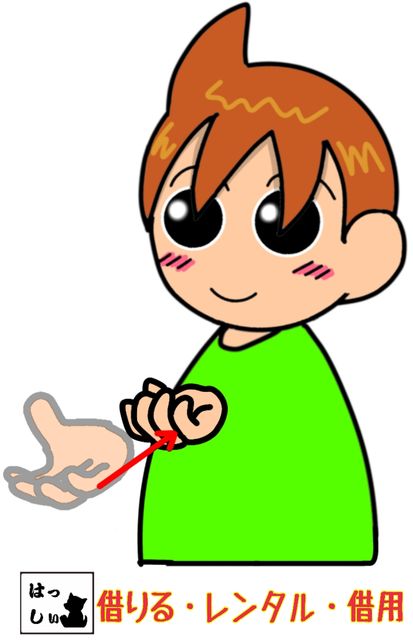

例えば何かメモを取ろうとした時にペンが無いと聞こえる日本人は近くの人にこんなことを言います。

「ペンをお持ちではありませんか?」

いつも会っている親しい友人であれば、

「ペン持ってない?」

隣の人にそのように言われた場合、日本語を勉強しただけの外国人であれば「持ってます」か「持ってません」のどちらかの答えになると思います。ろう者もきっと同じような答えになるでしょう。

聴者の場合は「はいどうぞ」とペンを貸すか、「すみません。持ってません」と貸してあげられないことのお詫びをします。

それは、「持ってませんか?」という言葉の裏に、「持っていたら貸してください。」という意味が含まれていることを知っているからです。

これは、日本語の文化と手話の文化が違うだけで、持っているのに貸してくれないろう者がけっして意地悪というわけではありません。

「持ってますよ。」と答えた方に、「貸してください。」とお願いすれば、きっと快く貸してくれることでしょう。

サイレントK引退

プロ野球のペナントレースもあと数試合を残すだけで、順位は確定し、個人成績のタイトルもほぼ…。

不振だったチームの監督の交代もいくつか出てきていますし、ベテラン選手の引退もけっこう早い時期から話題になっています。

その引退する選手の中にはサイレントKと呼ばれている石井裕也投手の名前もあります。

左耳は全く聞こえず、かすかに聞こえる右耳に補聴器をしていますが、会話を聞き取るのは難しいそうです。

口形で話の内容を理解できる場合もあるようですが、分からないことも多かったと思います。

ピッチャーですので投球自体にはハンデはあまり無いとは思います。

特にランナーがいない場合には、投げるということだけであればそれほど問題ないでしょう。

ですが、ランナーがいる時の投球や、連係プレーになると聞こえないハンデは非常に大きいと思います。

声を出すことや声を聞いて判断することが重要だからです。

プロである以上、聞こえないから仕方ないでは…。

そんな世界の中で13年間も選手を続けて、ドラゴンズ、ベイスターズ、ファイターズと3球団を渡り歩きながら、300試合以上も登板してきたのは素晴らしいことです。

試合以外でも、チームメイトや監督・コーチとのコミュニケーションは、やっと慣れた頃に移籍するということが続いたのではないでしょうか。

石井投手のようになりたいと思っている難聴の子供たちはきっと大勢いるでしょう。

今後どのような道に進まれるのか私はまだ知りませんが、これからも陰ながら応援させていただきたいと思っています。

熊本城の瓦

熊本城の大天守などの屋根の瓦、地震で落ちてしまったのは有名ですが、落ちた瓦は約200トンだそうです。

最近その瓦が千円単位で販売されるということで、復旧に役立つなら買ってみようかなと…。

ところが、千円で買える瓦の量は1トン。買う量の上限はないが1トン未満では買えません。

あきらめました。

使用方法として砕いて建材にしたり、熊本城1808夜加工してイベントで配るようなことを想定しているようですが1トンとは…。

瓦ではなく石垣の話になりますが、石垣はただ積み上げていくわけではなく、元と同じ状態に戻しますので約20年の時間が必要です。

プロである以上、聞こえないから仕方ないでは…。

そんな世界の中で13年間も選手を続けて、ドラゴンズ、ベイスターズ、ファイターズと3球団を渡り歩きながら、300試合以上も登板してきたのは素晴らしいことです。

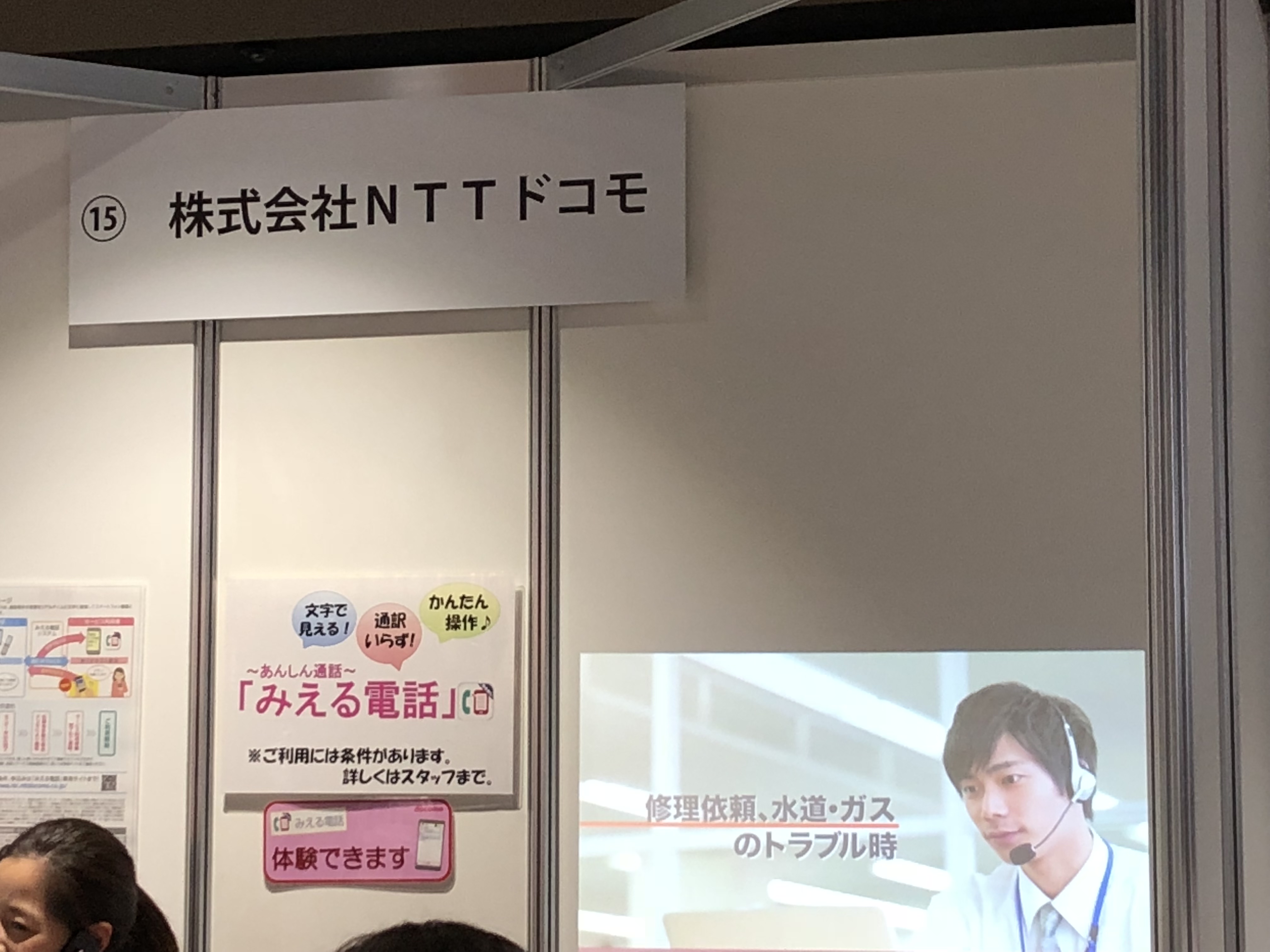

補聴器フォーラム2018②

先日このコーナーで、補聴器フォーラム2018について私は残念ながら仕事があって参加できそうにないことを書きました。

ところが23日の仕事は思ったより早く終わったため、終わり間際の1時間ほどフォーラムを見学することができました。

私がいた時間はそれほど込み合ってはなく、ガラガラとういう状況でもなかったので、見て回るのにはちょうど良い感じでした。

2日間で2500人くらいの来場者を予定していたようですが、ちょうどそれくらいの入場者があったのではないかと思います。

内容としては舞台のアトラクションを除けば前回前々回と大きな違いはないので、私にとっては目新しいものは特にないのですが、補聴器ユーザーやこれから使用を考えている方、またはそのご家族の方々にとっては色々と知ることが出来る場になったことでしょう。

両日とも市民公開講座が開かれ、ドクターによる講演がありました。

テーマは「難聴・耳鳴りと補聴器」でしたので、現在耳鳴りでお困りの方や、難聴で補聴器を…とお悩みの方にとっては参考になるお話しが聞けたことだと思います。

また。難聴児教育セミナーでは、大学教授による「聴覚障害児の補聴とことば(日本語)の指導」をテーマにした講演があり、難聴児を持つ保護者の方々にとっては貴重なお話しが聞けたのではないでしょうか。

メーカーの展示コーナーでは少し気になったことが…。

一般の方にも分かり易い言葉で説明しているメーカーは、参加者にとって意味あるものだと思いますが、一般の方に対して難しい話をしているのを見かけました。補聴器フォーラムスターキー???ですね。

メーカーセミナーには販売店の方などしか参加できませんので、しっかり聞いても分かったようで分からないような難しい話が多かったのではないかと思っています。(私はどのメーカーの話も聞いていませんので、あくまでもイメージです。)

補聴器フォーラムシグニアほとんどのメーカーで新製品が出たばかりかこれから出るという時期で、ものすごく良い性能や機能の話が盛沢山だったのではないかと思います。今の補聴器でもすごい性能なので、これ以上良くなっても人の耳で違いを感じられるのかどうか、個人的には疑問に思っています。

それから難聴の方にとっての便利機器が、様々なブースで展示されていました。

これは私たちも勉強していく必要がありますね。

また、補聴器販売店協会担当者による補聴器相談コーナーもありましたので、いきなり販売店に行って高額な補聴器を勧められたら…とか、補聴器を着ければ昔と同じように聞こえるのだろうかというような、不安や疑問をお持ちの方にとっては解決の場になったのではないでしょうか。

アトラクションで、私はフラダンスの時間帯にしか会場にいませんでしたが、ハワイアンバンドやダンスエクササイズ、トークショーなども、きっと楽しい催しだったのと思います。

当店のお客様の中でも「昨日行ってきたよ。」と、フォーラムに参加しての感想やメーカースタッフに教わったことなどを、いろいろと話してくださった方もいらっしゃいました。

その方にとってはとても有意義な場だったようです。

今後も2~3年ごとの開催が続くことを期待しています。ただ、すでに補聴器を使用している方であれば2~3ヶ月くらい前から販売店で来店者にPRすることができますが、聞こえにくい自覚はあるが補聴器は持っていないという方にもっと多く参加していただくために、PR方法をさらに考えていく必要はあると感じました。

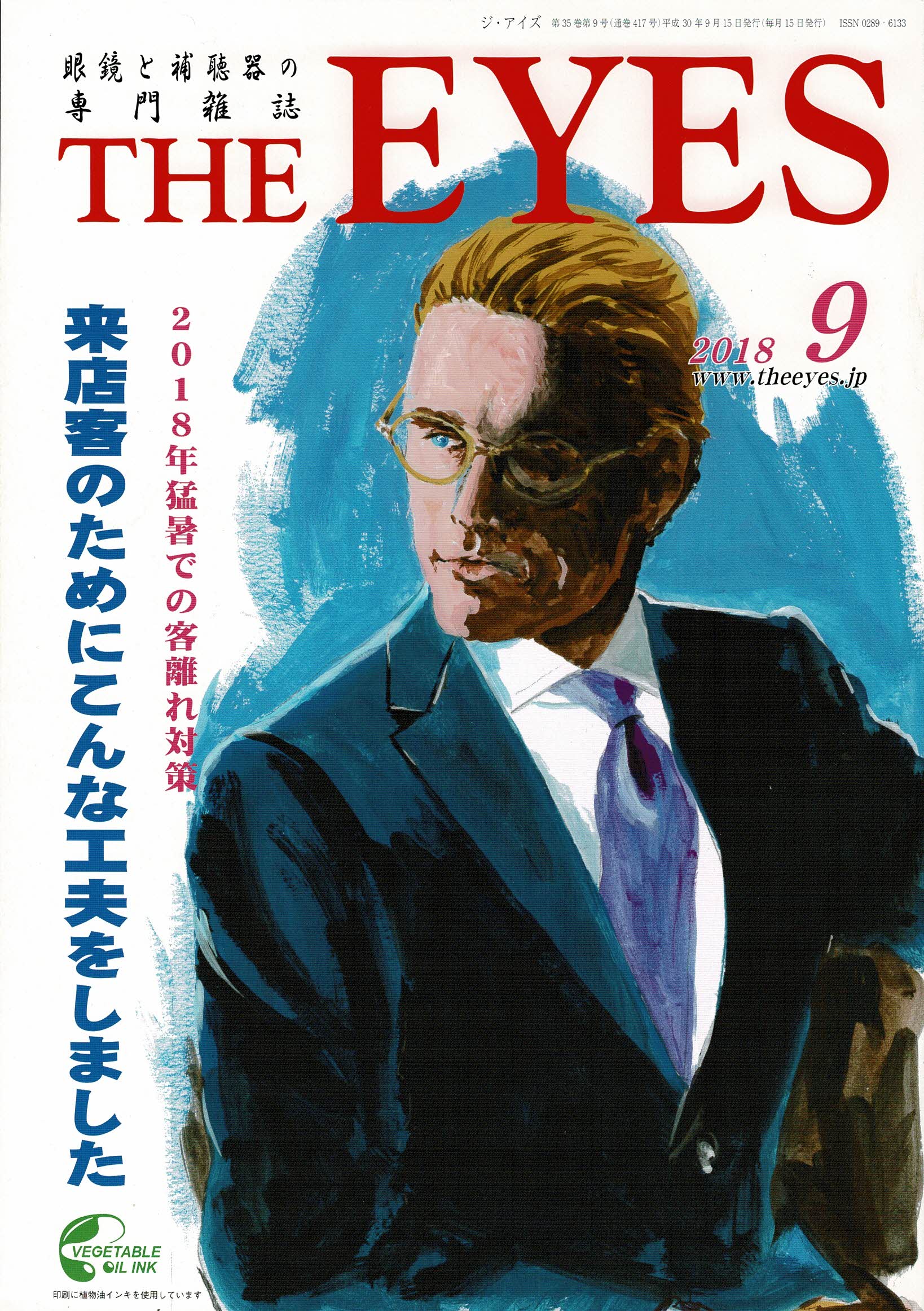

THE EYES

一般に販売されているものではないので、あまり目にすることはない雑誌ですが…。

眼鏡店向けの専門雑誌(月刊誌)に「THE EYES」というものがあります。

中身のほとんどはメガネ情報なのですが、一部補聴器情報が載っています。

補聴器メーカーや業界のニュースの他に、毎月一つの補聴器店を取り上げて紹介していますが、9月号に当店が取り上げられました。

業界紙なので宣伝効果は少なくメリットもほとんど…ですが、時間がある方は下記で見てみてください。

掲載内容はこちらから

小金井手話広場9月

9月の手話広場はいつも通り第3金曜日になりますので、

21日の19時から宮地楽器ホール1Fで開きます。

今回の講師は2年ほど前まで小金井市にお住まいで、結婚されて世田谷に引っ越された女性です。

小金井時代にはろう協の理事として活動されていて、とても明るい方なので楽しい話が見られると思います。

講演テーマは聞いていませんが、世田谷に引っ越した後の話が聞けるといいなあと、個人的には思っています。

会費は無料ですし、どなたでも参加出来ますので、ぜひ多くの方のご参加をお待ちしています。

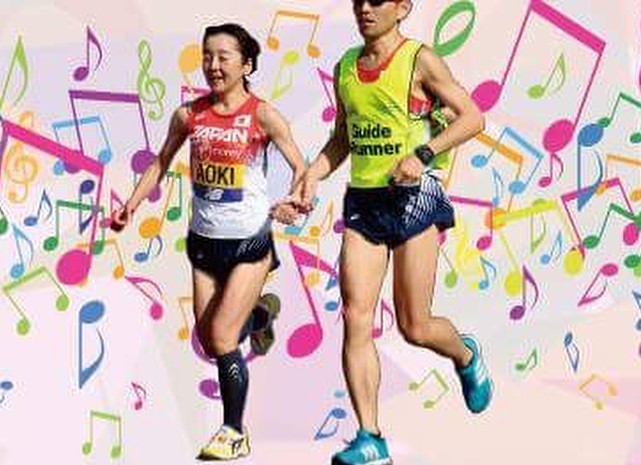

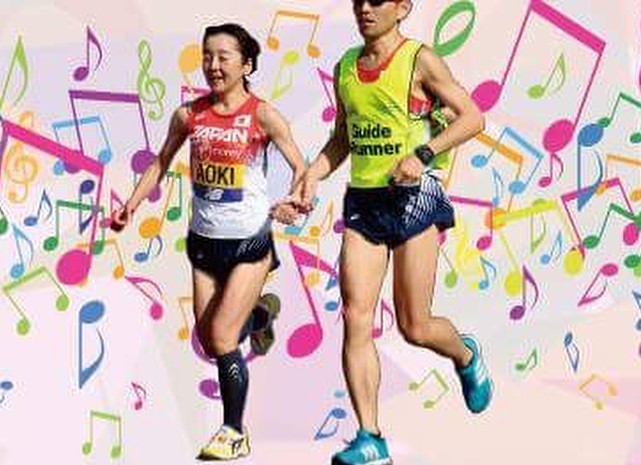

チームおよ

昨夜チャリティーコンサートに行ってきました。

主催は「チームおよ」。

何のチャリティーかというとブラインドマラソンランナーの青木洋子選手を支えようというもので、ピアノ・ヴァイオリン・フルートの3人と、ソプラノ歌手澤田理絵さんの出演でした。

私は正直、音楽についてはあまり興味が…。

コンサートなどにもほとんど行ったことはないのですが、澤田さんの歌声はすばらしかったです。

また、フルート奏者の坂元理恵さんは、演奏はもちろんすばらしいのですが、見て楽しむことが出来ました。

(ピアノ:斎藤美香さん、ヴァイオリン:小山啓久さん)

「チームおよ」の“およ”とは青木選手のこと。

結婚前の旧姓が「おとこざわ ようこ」なので、ニックネームが“およ”だそうです。

“チーム”とは青木さんが走る時の伴走者などの仲間。

青木さんは、ブラインドマラソンランナーとして、数々の大会で優勝などもされており、2017年の世界ランクでは4位。

今年4月ロンドンでのワールドカップでも4位入賞し、2020年の東京パラリンピックを目指しています。

青木選手を応援するのはもちろんですが、私は伴走者の皆さんを応援したいと思っています。

試合では伴走者は1人か2人ですが、(1人の場合と、途中で交代する2人の場合があります。)練習でも常に伴走者が必要なことを考えると、多くの伴走者の協力が必要になります。

しかも、目の不自由な方に理解があれば誰でも良いというわけではなく、42Kmを3時間15分で走る青木選手と同等以上の力が必要です。

マラソンと聞くと42Km以上の距離を一人で走りぬく孤独なスポーツのように思いますが、ブラインドマラソンはチームスポーツなんだということを、昨日のコンサート&トークショーに参加して感じました。

チームおよの皆さんには、これからの2年間を悔いなく過ごして、東京パラリンピックを迎えていただきたいと思います。

第22回全国聴覚言語障害者福祉研究集会

10月20日~21日の二日間、第22回全国聴覚言語障害者福祉研究集会が開かれます。

この大会は毎年開かれていますが、関東で2回開催すると、次の2回は関西で開催するということを繰り返していますので、東京ではおおむね4年に1回開催するということになり、今年は私の地元の小金井市にある学芸大学で行われます。

小金井の聴覚障害者協会や手話サークルに要員としての協力依頼がきていますので、私も20日は参加協力したいと思っています。(21日は仕事があり、残念ながら…)

この集会では、ろう重複児・者、高齢聴覚障害者の問題や支援について考えていきます。

参加費が二日で5000円(一日でも同金額)とやや高い気もしますが、都合のつく方はぜひ参加してみてください。

チラシはこちら

開催要項はこちら