両耳装用のメリット②

前回の『両耳装用のメリット①』では、

メリットと言うよりは、

両耳装用に向く難聴と向かない難聴についてでしたが、

ここからが本題になります。

①両耳加算効果

②騒音下での聞こえの改善

③補聴器を装用していない側からの音に聞こえ

④音の方向感

メリットと言うよりは、

両耳装用に向く難聴と向かない難聴についてでしたが、

ここからが本題になります。

①両耳加算効果

②騒音下での聞こえの改善

③補聴器を装用していない側からの音に聞こえ

④音の方向感

①両耳加算効果

これについては多くの方が既に体験してご存知かと。

例えばテレビを見ている時に片耳をしっかり塞ぐと、

音が弱く(小さく)なったように感じます。

片耳と両耳で聞くのでは、ごく小さな音で3dB,

普通によく聞こえる大きさの音では6dB違うと言われています。

3dB、6dBというのはテレビによっても違いますが、

ボリュームでそれぞれ2つ、4つ上げ下げするくらいの違いです。

イメージとしては下図のようになり、

補聴器を片耳で使用するより両耳で使用するほうが、

それだけボリュームを下げられるので、

耳への負担も軽くなることになります。

これについては多くの方が既に体験してご存知かと。

例えばテレビを見ている時に片耳をしっかり塞ぐと、

音が弱く(小さく)なったように感じます。

片耳と両耳で聞くのでは、ごく小さな音で3dB,

普通によく聞こえる大きさの音では6dB違うと言われています。

3dB、6dBというのはテレビによっても違いますが、

ボリュームでそれぞれ2つ、4つ上げ下げするくらいの違いです。

イメージとしては下図のようになり、

補聴器を片耳で使用するより両耳で使用するほうが、

それだけボリュームを下げられるので、

耳への負担も軽くなることになります。

②騒音下での聞こえの改善

両耳から様々な音が聞こえてきた時に、

人の脳はその中の聞きたいある特定の音を聞こうとして、

それ以外の音を抑えて聞くという機能を持っています。

(カクテルパーティー効果)

人が大勢集まったザワザワした場所で会話する時には、

片耳装用と両耳装用では聞こえに差が出ます。

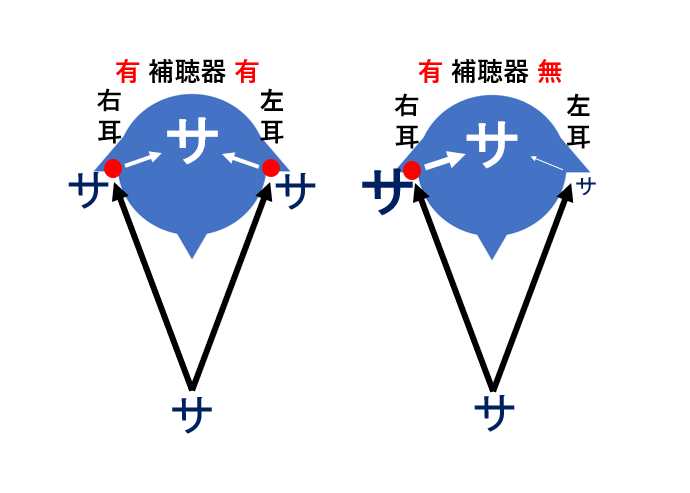

下図はそれをイメージしたもので

②-1は声と騒音が聞こえた時に、

片耳装用では声が騒音にかき消されてしまいます。

②-2は片耳装用では通常少しボリュームを大き目にしますので、

声の聞こえも大きくなるが騒音も大きくなり、

結局聞き取りの改善にはつながりません。

②-3では両耳装用でカクテルパーティー効果があり、

両耳加算効果もあってボリュームをそれほど上げる必要もなく、

騒音もそれほど大きくなることはありません。

両耳から様々な音が聞こえてきた時に、

人の脳はその中の聞きたいある特定の音を聞こうとして、

それ以外の音を抑えて聞くという機能を持っています。

(カクテルパーティー効果)

人が大勢集まったザワザワした場所で会話する時には、

片耳装用と両耳装用では聞こえに差が出ます。

下図はそれをイメージしたもので

②-1は声と騒音が聞こえた時に、

片耳装用では声が騒音にかき消されてしまいます。

②-2は片耳装用では通常少しボリュームを大き目にしますので、

声の聞こえも大きくなるが騒音も大きくなり、

結局聞き取りの改善にはつながりません。

②-3では両耳装用でカクテルパーティー効果があり、

両耳加算効果もあってボリュームをそれほど上げる必要もなく、

騒音もそれほど大きくなることはありません。

③補聴器を装用していない側からの音に聞こえ

これには2つの問題点があります。

例えば両耳が同じような難聴の方が、

右耳にだけ補聴器を装用していたとします。

左側から何か聞こえてきた時に音(声を含む)は、

約2000Hzより低い音は右耳にもしっかり届き、

それより高い音は右耳には届き難いという性質を持っています。

左側からの声は右耳に届く声もあれば届かない声もあり、

声を邪魔する騒音はほとんどが低い音で、

右耳でしっかり聞こえてしまいます。

つまり1つ目の問題点は、ある方向から音(声を含む)が聞こえた時、

反対側の耳の補聴器では騒音はよく聞こえるが

声は半分くらいしか聞こえないということです。

これが両耳装用で改善されることになります。

これには2つの問題点があります。

例えば両耳が同じような難聴の方が、

右耳にだけ補聴器を装用していたとします。

左側から何か聞こえてきた時に音(声を含む)は、

約2000Hzより低い音は右耳にもしっかり届き、

それより高い音は右耳には届き難いという性質を持っています。

左側からの声は右耳に届く声もあれば届かない声もあり、

声を邪魔する騒音はほとんどが低い音で、

右耳でしっかり聞こえてしまいます。

つまり1つ目の問題点は、ある方向から音(声を含む)が聞こえた時、

反対側の耳の補聴器では騒音はよく聞こえるが

声は半分くらいしか聞こえないということです。

これが両耳装用で改善されることになります。

もう一つの問題点は、

周りが静かだったとしても、

声のした方向と逆の耳の補聴器では、

はっきり聞き取ることが難しくなることです。

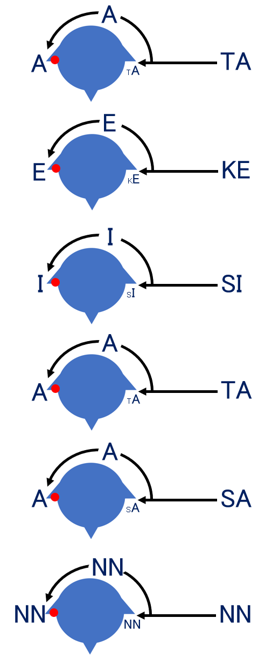

これは「サ」を例にすると

「SA」の「S」は高い音で、

「A」は低い音に分類されます。

そうすると右図のように、

左耳側からかけられた「竹下さん」という声は、

右耳の補聴器には「・a・e・i・a・a・n」に。

そうすると「あてにならん」とか

「あれはいかん」と聞き間違えてしまうことも。

両耳が聞こえる状態であれば、

このような問題は改善されます。

周りが静かだったとしても、

声のした方向と逆の耳の補聴器では、

はっきり聞き取ることが難しくなることです。

これは「サ」を例にすると

「SA」の「S」は高い音で、

「A」は低い音に分類されます。

そうすると右図のように、

左耳側からかけられた「竹下さん」という声は、

右耳の補聴器には「・a・e・i・a・a・n」に。

そうすると「あてにならん」とか

「あれはいかん」と聞き間違えてしまうことも。

両耳が聞こえる状態であれば、

このような問題は改善されます。

④音の方向感は、片耳での気こえでは…。

目も両目で見ないと距離感がつかめません。

耳も片耳からの聞こえでは、

音源がどちらにあるかつかむことができません。

これも両耳装用で改善することができます。

目も両目で見ないと距離感がつかめません。

耳も片耳からの聞こえでは、

音源がどちらにあるかつかむことができません。

これも両耳装用で改善することができます。

①~④のように片耳装用と両耳装用では聞こえに違いが出るので、

結果的に、静かな場所で相手が正面にいる場合の1対1の会話であれば、

片耳装用でも補聴効果は得られます。(少し大き目の声で話す必要はありますが)

ただ、それ以外の場面では片耳装用での補聴効果は本当に小さくなります。

例えば複数の人がいて、どこから声をかけられるか分からない場面。

周りにそれほど大きくなくても騒音がある場面。

(元々大きな騒音がある場面では両耳装用でも会話は難しい)

補聴器をどのような場面で使用していたかのデータを取ってみると、

静かな場所で相手を正面にしての1対1の会話というのは僅か数%のようです。

やはり補聴器は両耳装用するということが非常に重要ということになります。

※ここで『両耳装用』と言っているのは、

単に両耳に補聴器を装用しているというだけではなく、

左右バランス良く調整されていることが前提になります。

結果的に、静かな場所で相手が正面にいる場合の1対1の会話であれば、

片耳装用でも補聴効果は得られます。(少し大き目の声で話す必要はありますが)

ただ、それ以外の場面では片耳装用での補聴効果は本当に小さくなります。

例えば複数の人がいて、どこから声をかけられるか分からない場面。

周りにそれほど大きくなくても騒音がある場面。

(元々大きな騒音がある場面では両耳装用でも会話は難しい)

補聴器をどのような場面で使用していたかのデータを取ってみると、

静かな場所で相手を正面にしての1対1の会話というのは僅か数%のようです。

やはり補聴器は両耳装用するということが非常に重要ということになります。

※ここで『両耳装用』と言っているのは、

単に両耳に補聴器を装用しているというだけではなく、

左右バランス良く調整されていることが前提になります。